Лауреат Каннского фестиваля режиссер Павел Лунгин рассказал руководителю проекта "Нюрнберг. Начало мира" Наталии Осиповой о том, почему не снимает фильмы о войне, об опасности инфантилизации мира, рождении Джокера-нациста из шинели Гоголя и Нюрбергском процессе как высшей точке развития ХХ века.

"Нет ничего хуже, чем фальшивый фильм о войне"

- Павел Семёнович, в Вашей фильмографии, обширной, огромной и славной, нет ни одной картины о Великой Отечественной войне. Первый вопрос – почему такая картина Вами не снята? Насколько Вам интересна эта тема – вы избегаете ее по своим режиссёрским соображениям или, напротив, к ней медленно идете?

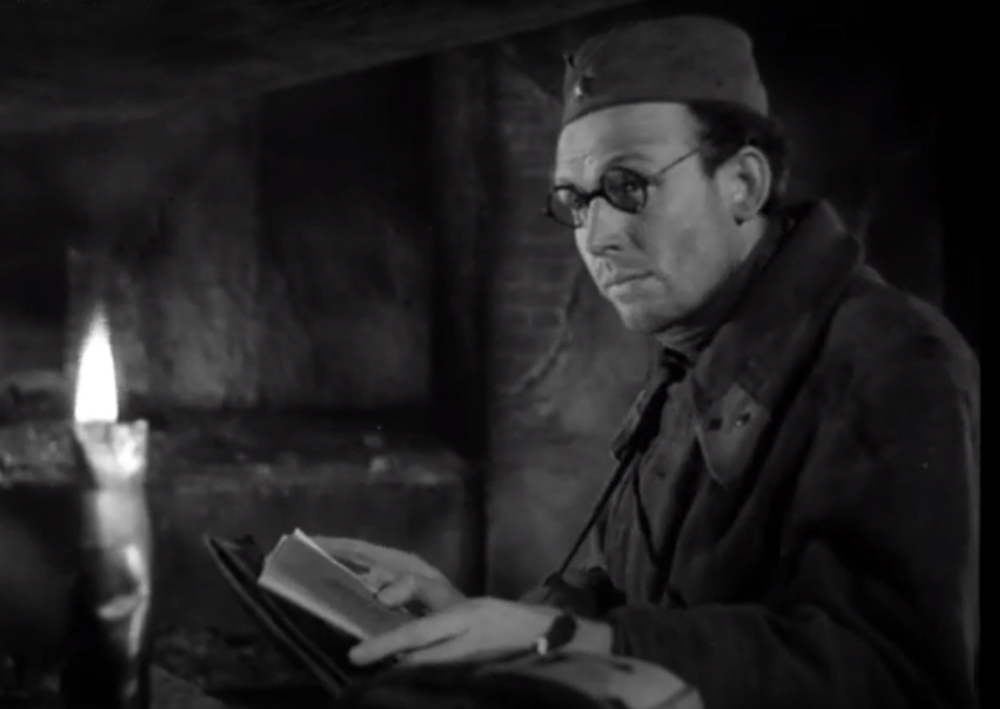

- Я всегда пытался исследовать современность и, даже если шёл в историю, то с вопросами, остро связанными с современностью, а война… Нет ничего хуже, чем фальшивый фильм о войне. Трудно найти такую достоверность, как у Германа была. К тому же я не очень организованный человек, а война требует огромной подготовки. Я сделал фильм об афганской войне, но он не основан на боевых действиях.

– Но о войне есть много человеческих историй, это же не только баталистика. И в советском кинематографе как раз потрясающие личные истории рассказаны.

– У нас сняты очень хорошие фильмы о войне. Мы очень дружили с Некрасовым (Виктор Некрасов, русский советский писатель – Прим. Автора), который был одним из основоположников жанра.

Его знаменитая книга "В окопах Сталинграда" стала вообще новым словом в литературе – так называемая лейтенантская проза. А я там не был, у меня не было этого опыта, личного эмоционального ужаса переживания. Или я слаб для темы. В общем, то, что я не снимаю о войне, – это обо мне плохо говорит, а не о войне. Надо, наверное, мне к психоаналитику пойти и спросить – почему у меня такие отношения с войной. Наверное, я мирный человек.

– А семейные истории, связанные с военной темой? Кто-то воевал, кто-то не пришёл с фронта...

– Нет. Ещё, может, и поэтому я не работаю с темой – у меня нет личной истории. Отец был комиссован. У него был тяжёлый перелом ноги, одна нога стала короче другой, хотя он так артистично ходил, что этого никто не видел, никто. У отца был "белый билет". Его театр уехал в эвакуацию, и он с театром этим уехал. Не воевал. Мама тоже была в эвакуации, в Набережных Челнах. Очень тяжело жила, не любила рассказывать об этом. Только немножко рассказала в этом фильме "Подстрочник" – как они там меняли вещи на еду, как их тиранили квартирные хозяйки (Мать режиссера Лилиана Лунгина – филолог, переводчица, автор мемуарного бестселлера "Подстрочник", в интервью речь идет об одноименном фильме, снятом Олегом Дорманом о Лилиане Лунгиной, – прим. Автора).

– Павел Семёнович, объясните как режиссер, – почему советские фильмы о войне так отличаются от современных? Те фильмы знаю до кадра, но все равно прилипаю к экрану и сижу, плачу. А современные меня не трогают, я пробовала. Можно ли сейчас в принципе снять что-то мощное, новое, честное о войне? И зачем сейчас об этом снимать?

– Тема "Человек и война" – это о вечных вопросах.

Проблема выбора между добром и злом, проблема личного мужества, личной жертвенности, поступка вообще; проблема страха, который живёт в тебе; ответственность за других, за семью, за товарищей – это такие главные основополагающие вопросы, которые решает человек. Сейчас кино развивается в нескольких странных направлениях. В невероятную зрелищность, когда надо показывать цифровые взрывы, цифровые чудеса: тысячи нарисованных самолётов летят, тысячи людей бегут, охваченные пламенем, и так далее…

Снимают войну как фантастику, как битву межпланетную. В этом есть элемент Диснейленда. Или, наоборот, пытаются войну идеологически заострить. Скажем, такие фильмы, как "28 панфиловцев", основаны не на конкретном реалистическом подходе к человеку – в них человек выполняет некоторую идеологическую задачу: он готов положить себя на алтарь отечества, принести себя в жертву.

И третье направление – мистика. Связь немцев с йогами, инопланетными силами, дьяволом, силами зла, тевтонскими орденами. Целая субкультура.

- У нас она представлена в небольшой степени?

– Не сказал бы. Тот же "Перевал Дятлова".

И этого будет всё больше и больше. Война превратилась в некоторую форму служения, обеспечения идеологии, в развлечение или в зарабатывание денег. Но война как феномен, проживание жизни человека, как вхождение в ад его психологии и исследование этого ада – такой войны почти не существует сейчас в кино.

– Исследование ада войны и человека на войне делало великим советское кино!

– Советское кино исследовало интереснейший момент. После страшных сталинских репрессий, после ужаса лагерей, арестов, пришёл иной страх, реальный страх. Появился внешний враг – и перестали искать внутреннего врага. Люди испытали радость открытия братства, радость от того, что они готовы сплотиться, соединиться против внешнего врага, радость от того, что есть страх, который можно преодолеть… Потому что внутренний страх – поиска внутреннего врага – преодолеть нельзя: жена думает о муже – не враг ли он, сын пишет на родителей донос, я уже не говорю о друзьях, начальниках, о любовниках и любовницах. От того страха не было спасения, а от этого – был.

В этом смысле война была – это кощунственно звучит для тех, кого убили и расстреляли, но вы поймете, о чем я – как глоток свежего воздуха. Чувство свободы, силы личности, благородства, человеческой нормальности – это всё вошло в советские фильмы о войне. Наши фильмы о войне гораздо лучше, чем все остальные фильмы о войне в мире.

"От пассионарности наш мир ушел в инфантилизм"

– В других искусствах темы войны тоже почти не существует. Все понарошку.

– Сейчас танки стали игрой, в которую играют миллионы, десятки, сотни миллионов. Их даже уже уменьшительно-ласкательно называют – "танчики". Какие там, к чёрту, танчики! Это танк.

Память поставлена человечеством и современной культурой на мелкую пользу какую-то. Огромный дьявол, бес, огромная беда войны раскололась на множество маленьких бесенят, каждый из которых обслуживает отдельную чью-то страстишку.

– А почему так случилось? Это индустриализировалось в развлечение, потому что человек измельчал? Или жизнь стала удобная – у нас нет бОльшей беды, чем выбрать из десяти сортов кофе или поворчать, что такси приехало не вовремя?

– Потому что удобная, комфортная жизнь. Об этом много сейчас говорят – у человечества нет никакого образа будущего и цели будущего. Человечество не имеет мечты, кроме как стать знаменитым и выиграть в лотерею.

И знаменитым-то ты становишься не потому, что ты что-то сделал, а за морду, за Тик-Ток.

Видимо мы живём в период культурной мутации. Система ценностей меняется, старая уходит, новая не сформировалась. Мы еще не поняли, что вообще с нами происходит – мы внутри этой кастрюли, в ней все кипит, но ты даже не понимаешь, кто ты в этом супе – горошек, кусок сосиски или перец – и кто все это варит и мешает ложкой.

– Мой дед говорил, уже ушедший, очень переживая по поводу этого измельчания целей и исчезновения идеала, с досадой: "Если что случится, кто из вас пойдёт воевать? Никто. Потому что вы только за себя".

– Воевать пойдут, я думаю. Но, конечно, вот это неприятное ощущение мелкоты, вот эта ужасная формула "Мне с ним (или с ней) комфортно (или некомфортно)". Само понятие комфорта как основной мотив для людей моего поколения звучит ужасно. Потому что нормальный человек должен ставить на двадцатое место. Комфорт – это то, чем можно пренебрегать, что проще всего принести в жертву. Комфорт не то, что даёт тебе радость и чувство правильной жизни. Комфорт казался всегда чем-то дурным, мещанским, мелкобуржуазным, даже постыдным.

– Возвращаясь к советскому кино – получается, что идеалист Борис из "Летят журавли" погиб и проиграл, не оставил нам свою систему ценностей, а победил Марк, который по брони отсиделся в тылу и утверждал, что ценность его жизни выше ценности жизни его брата Бориса?

– Предательство Марка – от комфорта, от желания хорошо жить. Получается – да, меняется время. У современной молодёжи совсем другой бэкграунд, они, наверное, не могут быть такими, как мы. Они хотят комфорта.

Вообще, в теме войны отцы и дети сталкиваются. Ужас войны в том, что она безусловна, в ней столько правды и неизбежности, что спекуляции и манипуляции невозможны. Война очищает как огонь. Трудно в мирной жизни добиться этого пламени, этого огня. Может быть, и не надо. Весь двадцатый век прошел в ужасе перед войной. Мир был объединен идеей – это не должно повториться. Такая война, как Вторая мировая война, - она не должна повториться никогда.

Эти войны - и Первая мировая, и, особенно, Вторая - они открыли в человечестве такие возможности, которых человек сам не предполагал. С одной стороны, это были моменты высочайшего проявления духа. С другой стороны, открылось такое зло, которое есть даже не в конкретном человеке, а в человечестве. Оказалось, что можно просто бессмысленно убивать невинных, можно экспериментировать на детях, можно шить абажуры из человеческой кожи – вот что показала война.

Так вот, от этой пассионарности наш мир ушел в инфантилизм. Сейчас наш мир немножко такой детский, в нем эти ужасы войны, с высоким и с низким, – как старое папино ружье и сапоги, которые отнесли в чулан и закрыли на замок.

- И мы живем как будто немножко в невинности. Как будто про это ничего не знаем, забыли.

- Да, да. Мы пытаемся построить более детскую, более инфантильную цивилизацию.

– Недавно я была в одном музее и стояла у витрин: в них выложены волосы, кожа, подготовленная для промышленных целей, бирки заключенных, ключи от бараков. Смотреть на эти экспонаты тяжело. Очень больно. И многие избегают темы. Есть даже такая позиция сознательная – "не надо травматизации войной". Но вот в Израиле существует целая культура памяти Холокоста. И детей погружают в ад истории, это считается необходимым для воспитания новых поколений. Как вы считаете, в России, которая, по разным подсчетам, потеряла от 13 до 18 миллионов мирных жителей – нужна такая практика? Стоит ли сейчас говорить об этом? Да, спустя столько лет.

- Нужно, конечно, говорить об этом! Вообще нужно говорить о взрослом, о серьезном, потому что этот "детский мир" под условным названием "можем повторить" – он в принципе опасен, потому что огромна мера упрощения.

Сейчас все цивилизации – и наша, и европейская – пытаются погрузить человека в мир упрощения.

Но человек должен понимать сложность нашего мира, знать, что борьба добра и зла происходит в душе каждый день.

Только человек, который понимает жестокость ГУЛАГа, невозможную жестокость войны, чудовищные жертвы и радость Победы, может осознанно существовать в нашем мире. Если человек живет как лихой казак на пляшущем коне, ожидая только будущих побед – он обречен на непонимание мира. Он будет неправильно в нем функционировать. Понимаешь, что я хочу сказать?

- Абсолютно.

- Поэтому очень многие люди убегают в это счастливое победительство – в виртуальную игру, где один наш танк двадцать танков противника расстрелял, компенсируя этим свои неудачи и сложности в жизни, которую он вообще не понимает.

- Но если мы об упрощении, то "покаянство", тезисы про злого Сталина, который устроил Второю мировую войну, чтобы русские пришли и всех оккупировали, – такое же примитивное упрощение и политически манипуляционная вещь.

- Я согласен.

"Нюрнбергский процесс был, может быть, самым высоким моментом ХХ века"

- Возвращаясь к взрослости и сложности. Провести Нюрнбергский процесс – это была невероятно сложная задача, политически, организационно, логистически, эмоционально. И тем не менее, он состоялся. Страны-победительницы представляли люди, прошедшие войну. Взрослые люди, которые собрались для того, чтобы перезапустить мир. При этом сталинская позиция была, в ваших терминах, самая взрослая – судить, а например, черчиллевская – расстреливать без суда. Позиция советской юриспруденции победила – в этом ее огромный вклад.

– Это была серьезная история. Мне кажется, Нюрнбергский процесс был, может быть, самым высоким моментом ХХ века. Это была вершина, это была Джомолунгма духовная.

- Мы назвали проект "Нюрнберг. Начало мира", потому что ровно с этой точки фактически стартует другой ХХ век. В котором можно даже выбирать инфантильность – это не так опасно. Процесс вернул целостность человеку, которая была разрушена просто войной.

- Это правда. Было ведь огромное количество самоубийств, когда многие злодеяния всплыли, – оказалось, что люди вообще не могут жить с этим.

– И есть свидетельства журналистов, писателей, о том, что было после показа американского и советского фильмов о концлагерях. В зале суда сидели люди бывалые, прошедшие фронт, но они были шокированы. Воцарилось тяжелое молчание.

– А до того считали, что это монтаж, что это неправда, что это манипуляция.

- Да. Но смотрите, вот проходит 75 лет, и люди говорят ужасные вещи – что нацисты защищались от коммунистов, например. Или называют свидетельства из Майданека пропагандой. Или называют подсчет жертв среди мирных жителей манипуляцией, "накруткой счетчика жертв". Мне лично такое писали в сетях. Что это такое произошло с людьми?

– То, что до сих пор не может объяснить до конца ни философия, ни психология. Эта знаменитая обыденность зла. Зло легко самоорганизуется. А для добра надо делать усилия. Видимо то, что мы называем добром – не совсем естественное состояние для человечества и для человека. И это одно из открытий войны, одно из открытий Нюрнберга. Весь мир забыл о каких-то своих раздорах, и они все сплотились перед лицом этого великого зла и заговорили на одном языке.

– Огромная заслуга всех этих людей, которые в Нюрнберге были, в том, что им удалось, несмотря на Фултонскую речь, несмотря на политические противоречия, битву систем, довести процесс до приговора. Но после начался опять трагический разрыв, расхождение между странами, который привел фактически к новому циклу противостояния. Я не знаю, возможно ли договориться странам. Людям – да, мне кажется, но людей разделяют намеренно. Задам такой странный идеалистический вопрос: как людям начать договариваться снова?

– Не знаю. Сложно сказать. Думаю, что единственное, что можно в этом смысле противопоставить разделению, – все-таки выигранная Вторая мировая война. Это была высочайшая тема объединения людей всего мира, и надо говорить о Нюрнберге. Видимо, надо нести этот груз.

Еще недавно казалось, что интернет послужит основой всемирного братства. Но интернет стал местом диких войн, и ненависти, и разделения. Интернет скорее сейчас разделяет людей, чем объединяет. Более того, интернет стал источником уголовных дел и источником войн между государствами. То, что можно использовать для объединения, обращается в свою противоположность.

– Хочу поговорить о кино. Огромная работа проделана американским кино, создан образ Нюрнберга как триумфа США и американской юриспрудениции. Можно ли сейчас, силами нынешней России даже не противопоставить, а создать свой не менее мощный кинообраз?

– Не знаю, сейчас уже сложно, наверное.

– Кстати, с американской cancel culture уже сложно будет снять кино о Нюрнберге, потому что в него сложно поместить расовые и другие политкорректные квоты для меньшинств. Или нет?

– Нового сильного кино уже не снимут они. Вообще, о войне сейчас сложно снять кино.

Очень трудно вернуть войне чувственность реальности – нужно большое усилие интеллектуальное, моральное. Сложно пройти через виртуализацию в реальность. Но главная проблема – это невероятная потребность киноиндустрии использовать все, что происходило в прошлом. В этом есть какой-то ужас Голливуда. У них все рядом: и фашисты, и Троянская война, "Илиада" и "Одиссея", и это играется одними актерами с одинаковой степенью достоверности, если за дело не берутся великие режиссеры.

"Современный Гамлет стоит, склонившись не над черепом, а над меню"

– Зло невероятно популярно сейчас. Оно популярно в качестве и обвинения, и жупела. В интернете ругаются: "Ты Гитлер" – "Нет, ты Гитлер". Но зло популярно и само по себе – его эстетика, его посыл. Вот вы сказали, - надо делать усилия, чтобы выбирать добро. То есть, может быть, вопрос в развенчании этого зла, которое до сих пор, к сожалению, имеет свое очарование, имеет очарование нацистская эстетика, образ мысли. Мы представляем их как антигероев, но для многих они – герои. После всего, что люди услышали о зле в Нюрнберге, для некоторых людей нацисты все равно – герои. Это что?

– Вот, смотрите, очень интересно в этом смысле проанализировать роль маленького человека. Может быть, мы все неправильно прочитали "Шинель". Достоевский сказал, что мы все вышли из гоголевской шинели. Всегда русская культура стояла на любви, сострадании к "маленькому человеку". Может быть, мы неправильно прочитали этого "маленького человека", потому что кончает ведь Гоголь тем, что все забывают: Акакий Акакиевич превращается после смерти в духа злобности, мщения. Пугает, срывает шинели. В этом смысле очень интересен фильм "Джокер", который имел такой неожиданный успех, несмотря на то, что это сложный фильм, неприятный для смотрения. Но там показано, что такое человек обиженный. У нас есть мифология Джокера как мирового зла – в некотором выдуманном городе есть хороший Бэтмен и есть ужасный Джокер, который всех убивает, уничтожает, угнетает. А этот фильм-приквел – про появление Джокера.

Он, оказывается, был добрейшим человеком, с больной мамой, добрым клоуном, жалким, полусумасшедшим, которого этот жестокий мир очень обижал. И постепенно в нем в ответ на бесконечные обиды рождается психопат-убийца. Появление мирового зла из маленького человека, который мог бы быть хорошим, – процесс, непонятный до конца. Эти простые хорошие парни – их роль в лагерях, в аушвицах и в гулагах, главная. И в этом смысле "Джокер" отвечает на вопрос: как из обиды появляется убийца, фашист, который разрушает этот мир. Мне кажется, что "Джокер" из тех фильмов, которые сказали что-то миру. И который отвечает на твой вопрос. Не знаю, насколько люди это поняли, может быть, они поняли все совсем наоборот.

– Маленький человек превращается в большое зло. Знаете, когда мы изучали биографии нацистских преступников, то обнаружили, что они знали, что делали зло, и считали, что так и нужно. Служить злу.

– Зло как новый бог.

– Да. И практически никто из них не раскаялся. Ну, как-то высказала сожаление пара человек. Что вы думаете об этом нераскаянии?

– Эти вопросы столько лет решает человечество и не находит на них ответа. Есть англо-саксонская традиция, в которой зло существует изначально, оно часто бывает равновелико добру, и вся жизнь – это бесконечная борьба. А наша традиция, к которой я тоже принадлежу, – это традиция раскаявшегося грешника. Есть некоторое изначальное чувство, что человек может исправиться, что он может осознать свой долг. С годами приходишь к пониманию, что зло есть, оно живёт в людях. Что с этим делать – я не знаю. Огромное количество людей и умов, встречаясь с этим величием нераскаявшегося зла, сами пытаются убивать без суда и следствия, но это неправильно, ты сам превращаешься в зло. Мне кажется, только это и есть путь – постоянная работа. Представь себе, что есть две руки, которые перетягивают друг друга, – вечный армрестлинг. И, видимо, совсем нельзя отпускать руку добра, она должна быть постоянно напряжена. Пока человечество живёт, так оно и будет.

– Кстати говоря, инфантилизация связана с тем, что мы перестали ощущать, что мы делаем выбор ежедневно. Как будто плохое – это происходит с кем-то в кино, когда нацисты приходят в деревню. Вот тогда, тем людям, надо было делать выбор, а нам сейчас это не требуется, "не заморачивайся – пойдём лучше кофе выпьем".

– Главный вопрос – капучино или латте? Гамлет такой современный стоит, склонившись не над черепом, а над меню.

– Часть наших сограждан не хочет праздновать День Победы, называет Бессмертный полк шествием с портретами мёртвых и так далее. Как Вы к этому относитесь?

– Ну, понятно, что тут происходит. У нас есть огромный опыт, ещё советский, бюрократизации, официализации любого движения. Теперь "Бессмертный полк" может стать какой-то галочкой в бюрократических отчётах. Идея сама прекрасная. Главное, чтобы героизм, победа, смерть близких родственников не были бы использованы для чего-то другого. "Бессмертный полк" – настолько положительное явление, что просто жалко, если его сделают формальным. Люди боятся этого, люди критикуют, и они правы по-своему, в этом есть обратная связь демократическая, когда люди снизу имеют право на взгляд, на голос, на желание улучшить какой-то процесс. Иначе начальство всегда пытается делать так, как удобно ему. Нельзя, чтобы "Бессмертный полк" стал удобен для начальства. Грубо говоря, чтобы можно было взять институт какой-нибудь, учащихся снять с лекций и раздать им портреты. Как при советской власти на демонстрацию ходили с лозунгами "Мир, труд, май". Вот о чём идёт речь. Но то, что "Бессмертный полк" – прекрасное и благородное движение, все понимают.

– Как Вы считаете, стоит ли сейчас заниматься увековечиванием памяти жертв? Говорить о геноциде советского народа?

– Считаю, что стоит. Считаю, что надо вспоминать о тех, о ком не помнили. Мне кажется, что всегда в этом есть правда и смысл. Чтобы не было ощущения, что вообще это был такой лёгкий успешный лихой момент. В войне не было лёгкости.

Вспоминать о реальности войны, о пахоте войны, о трудности войны – это тяжелейшая работа, чудовищная и нужная.

Надо всё время вспоминать. То, что вы делаете, очень хорошо и необходимо делать.

– Три блиц-вопроса из дискуссий в интернетах. Я нарочно их огрубляю и спрямляю. Сталин лучше Гитлера или хуже Гитлера?

– Не хочется, честно говоря, отвечать на этот вопрос. Есть такая простая вещь – с фашистом я не буду сидеть за одним столом, а с коммунистом буду. Если это ответ… Потому что Гитлер для меня – воплощение чудовищности.

– Вопрос второй: стоило ли сдать Ленинград, чтобы сохранить тысячи жизней?

– Ну, это такие провокационные вопросы. История не знает сослагательного наклонения. Я уверен, что это неправомерный вопрос. Аморальный сам по себе, потому что он обесценивает погибших. Будто бы они просто взяли и умерли ни за что.

- И третий вопрос: если бы сдались, пили бы "баварское"?

– Нет, это, конечно, представить себе невозможно! Понятие "баварского" сдачей страны фашистам отменялось бы. Это как вопрос в учебнике физики: что было бы, если бы Земля остановилась, не вращалась вокруг Солнца? Или Солнце бы погасло? Ну уж точно учебников по физике бы не было. В ситуации сдачи страны сами эти вопросы не могли бы быть заданы. Мы бы с вами не говорили.