Специально для проекта «Нюрнберг. Начало мира» писатель Виктор Ерофеев рассуждает о том, есть ли в осмыслении нацистских преступлений пространство для юмора, как формировалась история антифашистской сатиры, и является ли кощунством смех, когда речь заходит об этой теме. Текст публикуется в авторской редакции.

Казалось бы, какая может быть связь между Нюрнбергским процессом и черным юмором?

Между тем, она несомненна.

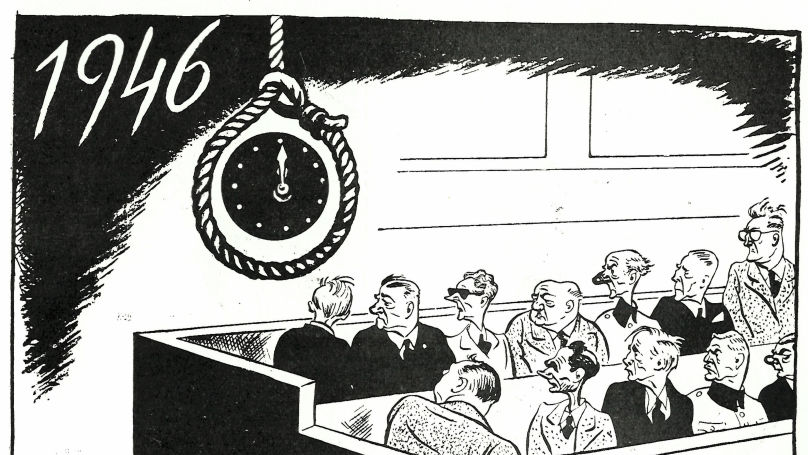

Нюрнбергский процесс подвел итоги правового аспекта мировой войны. Нацистские военные преступники были осуждены. Главных преступников повесили.

Страница истории перевернута. Вместе с ней стал меняться антифашистский юмор.

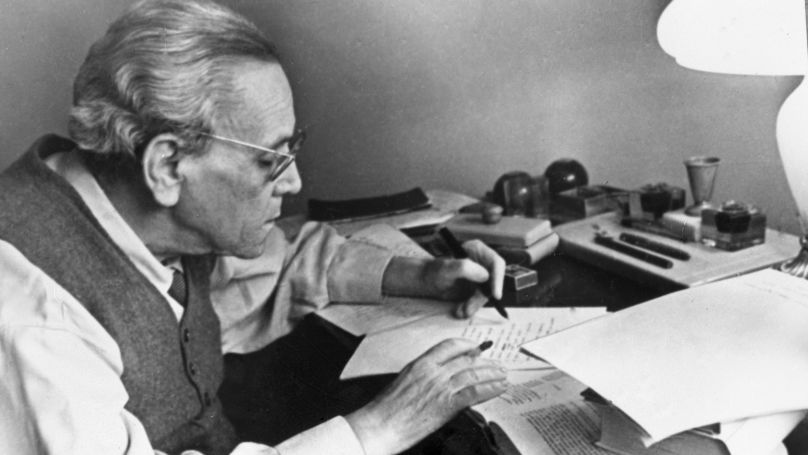

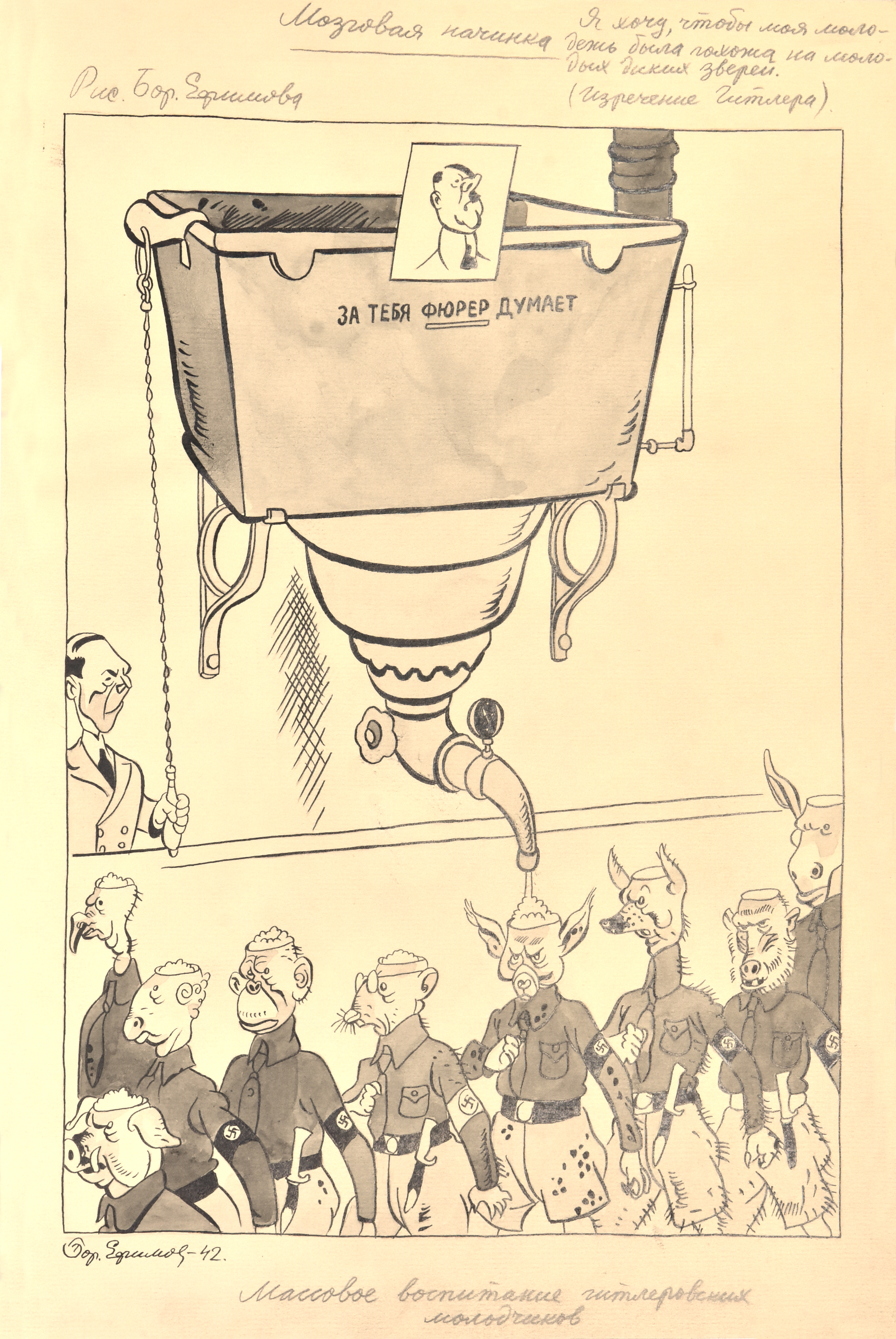

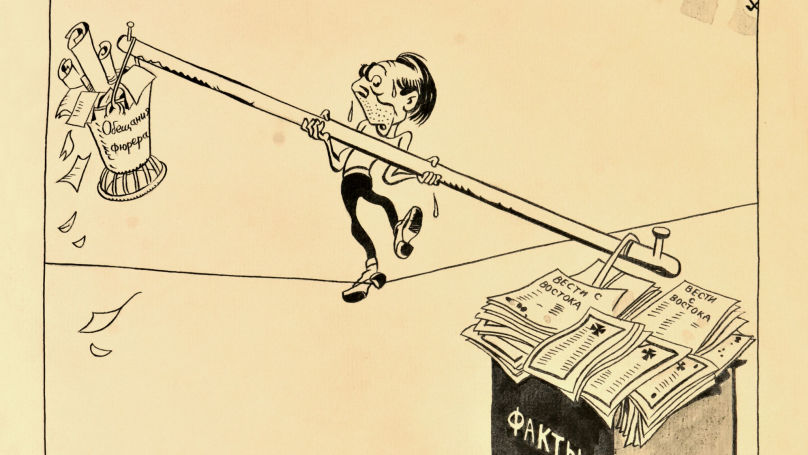

До Нюрнбергского приговора продолжала существовать необходимость в военном юморе. Это, скажем так, общее название антифашистского юмора военных лет. Он основан на языке ненависти, который был полностью оправдан. Преступления нацистов не знали предела. На военном языке ненависти разговаривали Кукрыниксы, Борис Ефимов и прочие советские авторы антифашистских плакатов. Главная задача - выставить фашистов и их главарей нечеловеческими существами, достойными уничтожения. В публицистике мы встречаем такую позицию в очерках Эренбурга («Убей немца!»). Замечательные антифашистские стихи писал Маршак. До сих пор помню строки его стихотворения «Юный Фриц, или Экзамен на аттестат "зверости":

Юный Фриц, любимец мамин,

В класс явился на экзамен.

Задают ему вопрос:

- Для чего фашисту нос?

Заорал на всю он школу:

- Чтоб вынюхивать крамолу

И строчить на всех донос.

Вот зачем фашисту нос!

…

Похвалил учитель Фрица:

- Этот парень пригодится.

Из такого молодца

Можно сделать подлеца!

Рада мама, счастлив папа:

Фрица приняли в гестапо.

Наверное, в самой замечательной поэме о войне "Василий Теркин" язык ненависти вспыхивает в главе "Поединок", где происходит рукопашный бой Теркина с немецким солдатом. В этом бою без правил один должен убить другого, и Твардовский предлагает даже не задумываться, кто этот немец и откуда явился, потому что главное его качество (как и в "Юном Фрице") – подлец.

Кто ж ты есть? Мне толку нету,

Чей ты сын и чей отец.

Человек по всем приметам, —

Человек ты? Нет. Подлец!

Это не случайное слово. Оно обладает энергией, достаточной, чтобы понять, с кем воюет армия, кто ее враг. На отрицании человечности нацистов выстроено здание военной пропаганды. Твардовскому удалось без лозунгов и восторгов по поводу командования создать образ народной войны – на подобную площадку военного патриотизма мало кому удавалось встать. Язык ненависти в "Василии Теркине" окружен такой любовью к герою и таким юмором, который свойствен как автору, так и Теркину, что смысл и цель войны становятся абсолютно зримы.

О том, что фашисты – не люди, повествуется и в послевоенном анекдоте:

Разговор с ветераном. — А сколько людей вы убили за время войны? — Ни одного. — А откуда у вас столько наград? — Фашистов убивал.

Но вернемся к Маршаку. Примерно ко времени Нюрнбергского процесса относятся его стихи о необходимости очистить журнал "Крокодил" от мусора фашистских антигероев. На обложке в редакторскую мусорную корзину летят издевательские образы эсэсовцев и главарей нацистов. Сбоку портреты знаменитых карикатуристов, сделанные Кукрыниксами. Пора возвращаться от военных проблем к проблемам мира.

Вот тут и проходит временной водораздел между военной сатирой и черным юмором.

Черного юмора не было во время войны, весь юмор ушел в сатиру. Сатира – это огонь по избранной цели. Сталин желал, чтобы в советской литературе были Гоголи и Щедрины. Как бы ни относиться к этой мечте, Гоголь и Щедрин – писатели разных жанров. Щедрин – яркий пример обличительной литературы. Его задача – требование социальных перемен. Примерно такие же задачи ставил Маяковский в "Клопе" и "Бане", борясь с советскими бюрократами и обывателями. Гоголь – писатель, пишущий о несовершенстве человеческой природы. Ее не изменить никакой сатирой. Она внутри нас.

Еще совсем недавно писатели-сатирики считались у нас выше писателей-юмористов. По молодости лет я побывал и в тех, и в других. Сатирики считались борцами, юмористы – литературными клоунами. С тех пор многое изменилось. Значение сатиры сократилось. Прямолинейная стрельба по социальным целям кажется слишком примитивной, не объясняющей суть явлений. А вот юмор со временем наполнился более глубинным содержанием, и в этом ему отчасти помог и черный юмор.

Глядя с советского берега времен войны, Германия вся была врагом, и бомбардировки городов союзной авиацией не вызывали никаких недоуменных вопросов. Враг жил в каждом немце. Каждый немец был врагом. Однако, как показывает немецкий юмор нацистской поры, "немец" оказывал нередко сопротивление режиму. За двенадцать лет существования гитлеровской Германии юмор неоднократно менялся. В первые годы отражал страх перед нацизмом и вместе с тем сомнение в том, что нацизм сумеет превратиться во всемирное зло. Был период верноподданнического юмора, связанного с победами. Но после Сталинграда начался период протестного, или диссидентского юмора. Вот, кстати, мой любимый анекдот на эту тему:

"Сынок, мне совершенно не нравятся люди, которые окружают тебя в последнее время…" - писала фрау Паулюс в 1943-м сыну под Сталинград.

Протестные анекдоты касаются и самого фюрера:

Как известно, Гитлер крайне мнителен и суеверен.

Однажды он вызвал к себе прорицателя, чтобы узнать свое будущее.

- Мой фюрер, я вижу в своих книгах, что вы умрете в день еврейского праздника.

- Какого?

- О, фюрер, в какой бы день вы ни умерли, он станет большим еврейским праздником!

Диссидентский юмор имеет персональный адрес. Действительно, нацистские лидеры легко пародировались, не только Куркыниксами:

Приходит некто к фермеру и хочет купить свинью. Но только это обязательно должна быть арийская свинья! Фермер удивляется и спрашивает, каким образом можно отличить арийскую свинью.

- У неё должна быть щетина, как у Гитлера, язык, как у Геббельса, и брюхо, как у Геринга!

Один из анекдотов немецкого юмора (кстати, этот анекдот мог быть и русским) касается русского генерала мороза:

Суровая зима сорок первого. Сражение под Москвой. Из горящего немецкого танка вываливается воин и падает в снег. Через минуту, обалдевший немец поднимается и лезет обратно в горящий танк.

Вот снова один из наиболее удачных и достойных протестных немецких анекдотов военного времени:

Приезжает Гитлер в сумасшедший дом. Все пациенты выстраиваются в шеренгу и поднимают правую руку с криком "Хайль Гитлер!". Гитлер проходит вдоль шеренги и в конце видит человека с опущенной рукой. Спрашивает: "Что же ты меня не приветствуешь?"

- Так я же не псих, я санитар.

Ярким примером словесного бунта оказывается анекдот 1944 года о Гитлере и Геринге:

Гитлер и Геринг стоят на верхней площадке берлинской радиобашни. Гитлер говорит: хочу как-то приободрить берлинцев. "А ты просто прыгни вниз", - предлагает Геринг.

Мы знаем, что за пересказ этого анекдота сотрудница берлинской фабрики, на которую написали донос, была казнена.

Каким бы ни был немецкий юмор нацистской Германии, он так же, как и советский времен войны, не относится к категории черного юмора.

А вот сама нацистская Германия стала со временем основой для черного юмора… Но хотелось бы еще сказать о довоенном юморе западных стран. Это огромная тема, я не буду подробно о ней рассуждать. Возьму лишь один пример, на мой взгляд, из лучших. Это фильм Чаплина "Великий Диктатор". Сам Чаплин, как все помнят, перевоплощенный в похожего на Гитлера персонажа, в ключевой сцене фильма играет с надувным шаром-глобусом. Спесь, тщеславие, жадность и уверенность в своей силе достигают апогея, но шар лопается – конец, предсказанный Чаплином, был неизбежен.

Таким образом, мы имеем дело с тремя формами антифашистского юмора, который существовал до самого конца нацизма.

Это беспощадный юмор-сатира: советский язык неприятия и ненависти, с паузой в годы пакта Молотова-Риббентропа.

В Германии это – протестный юмор, за который можно поплатиться жизнью.

Наконец, в странах-союзниках с легкой подачи Чаплина высмеивание фашизма выражается в юморе надежды.

Теперь, обладая некоторыми представлениями о разветвлениях антифашистского юмора, вновь обратимся к Нюрнбергскому процессу.

Поставив точку в войне, он, по сути дела, лишил все вышеперечисленные жанры юмора своих основ. Надежда Чаплина восторжествовала. Протестный юмор немцев ушел от нацистов в другие сферы. Военный язык ненависти в эпоху холодной войны нашел другие цели, американские генералы на советских плакатах стали ходить в обнимку со скелетом Гитлера, но нацизм перестал быть основной, реальной мишенью.

И вот здесь как раз возникает почва для черного юмора о нацизме в разных его ипостасях.

Не всякая диктатура достойна черного юмора.

Локальные, не претендующие на мировое господство, латино-американские и прочие хунты, а также "красные кхмеры" не дотягивают до черного юмора. Их зло калечит и убивает (огромное количество) людей, оно чудовищно, но оно не абсолютно.

Черный юмор имеет дело исключительно с абсолютным злом. Он появляется, когда пройдена точка невозврата, режим, претендовавший на мировое господство, стал метафорой отчаяния как философии жизни.

Главной темой черного юмора является смерть.

К смерти можно подойти с разными дискурсами. Но можно ли с ней этими дискурсами сладить?

Черный юмор рассматривает смерть не в религиозном аспекте, а как физиологическую трагедию (разложение тела, гроб, могила), в унизительном для человека ключе.

Язык ненависти часто вспыхивает при встрече со смертью, но смерть к нему равнодушна. Протестный дискурс по отношению к смерти также лишен всякого юмора, как и язык ненависти, это скорее форма причитаний.

Юмор надежды, как ни странно на первый взгляд, может возникнуть при встрече со смертью, имея ввиду ее религиозный аспект и посмертное существование. Об этом писал Лев Толстой ("Смерть Ивана Ильича", в "Войне и мире" об этом немало сказано). Но именно в этом религиозном моменте смерть оказывается как бы светлее, чем тема нацизма.

За нацизмом нет и не может быть никакого светлого начала. Нацизм несет в себе смерть, он приравнен к смерти, но, на уровне черного юмора, он хуже смерти.

Другими темами черного юмора выступают увечья, физические и умственные несчастья, маразм, тяжелые болезни, детские беды.

Черный юмор издевается над человеком и его горем.

В этом издевательстве нет счастливого конца.

Но само по себе издевательство может превратиться в счастливый конец.

Что это значит?

Черный юмор работает на вытеснение страдания. Он хочет превратиться в серную кислоту, в которой страдание способно раствориться. Одним из приемов является банализация зла. Это буквально отсылка к Ханне Арендт. Не только военные преступники в один голос на Нюрнбергском процессе (почти все) говорили о своей невиновности, ссылаясь на то, что они выполняли приказы того, кого уже не было среди них. То же самое делал и Эйхман на знаменитом процессе. Однако в каком-то смысле такую же позицию занимает и черный юмор.

- Такова жизнь, - говорит он. – Учитесь принимать ее какой она есть. Даже тогда, когда она совершенно невыносима.

Это обращение к ужасам жизни банализирует абсолютное зло, как банализируют фильмы ужасов невыносимые для психики страхи.

Банализация абсолютного зла происходит посредством цинизма, а также с приглашением садического инстинкта.

Черный юмор обслуживает необратимые вещи. Его волнуют такие психологически непереносимые вещи, как расчлененка. Он тут как тут, когда дело касается страданий детей. Вот пример растравления души при помощи детской темы:

Новый год. В приюте для детей-инвалидов ёлка. Под ёлкой подарки. Все как ломанулись за подарками, кто на костыликах, кто на коляске инвалидной и т.д. А тут мальчик лежит на кровати без ручек и ножек и кричит: и мне, и мне подарок!!! Все на него положили большой и толстый. Тогда он скатывается с кровати и, как червячок, ползёт, зубками цепляется за паркет. Доползает, а там только одна маленькая коробочка осталась, но он рад очень-очень. Зубками разрывает обёртку и радостно так: О-о-ой-й-й!!! Ска-ка-ло-чка!!!

Черный юмор – это всегда провокация. Но провокация провокации – рознь. Надо различать два основных типа черного юмора. Первый – это непосредственная реакция на ужасы жизни. Второй – игра в черный юмор, игра в провокацию. Этим занимались сюрреалисты. Андрэ Бретон если не придумал, то развил понятие "черного юмора".

"…Черный юмор, как показывает Бретон, связан с темой смерти, - пишет французская исследовательница сюрреализма*. - Приводя встреченный им у Фрейда рассказ о приговоренном, которого ведут на казнь в понедельник, а тот восклицает: "Ничего себе неделька начинается!", он обнажает механизм, в котором с помощью проникнутых юмором слов человеческий дух пытается противостоять самой смерти. Точно так же, упоминая о внимании к ритуалам смерти и поистине "замогильных игрушках", распространенных в Мексике, Бретон называет саму эту страну "землей обетованной черного юмора". Таким образом, эпитет "черный" может идти и от этой склонности юмора к игре с образами смерти, которая, соответственно, возносит присущее ему опровержение реальности на недосягаемую высоту. Вместе с тем, несмотря на эту игру со смертью, сюрреалисты не приемлют "трагический" аспект юмора.

Вот здесь, что называется, собака-то и зарыта.

Не принимая трагический аспект юмора, сюрреалисты оказываются в сфере художественной провокации. Они, как и многие, укушены смертью, и потому Бретон верно определяет значение замогильных игрушек Мексики. Однако они как будто бросают реальный ужас смерти в бульон заранее заготовленной провокации, отчего их черный юмор можно считать лишь пародией на него.

В этой сознательной игре в черный юмор также есть, помимо поощрения страшной темы, еще и защита от нее. Это двойственная игра, коварная и беспомощная одновременно. Беспомощная – потому что ужасы жизни она не покрывает. У нас в российской культуре игру в черный юмор поддерживали обэриуты. Мой друг и современник Дмитрий Пригов тоже известен своими страшилками.

Как это ни странно, но черный юмор в форме детских стишков, нелепо оформленный, неталантливо представленный, мне кажется более достоверным, чем художественная имитация. В этих глупых стишках содержится подсознательный ужас, неотрефлексированный страх. Дразнилки, подключенные к теме фашизма, ошарашивают своей непосредственностью. Мы словно верим, что такое возможно. В то время, как в черных стихах Пригова, есть больше ерничанья, чем ужаса жизни (хотя он опосредствованным образом там тоже присутствует, как и у сюрреалистов).

Граница между белым (шуточным, прикольным) юмором и его черным изводом колеблется в зависимости от индивидуальной, общественной, национальной культуры. Про Мексику мы уже упоминали. Для одних культур граница отчаяния приближается к каждодневности, для других – перекрыта верой, прагматизмом или спасательным цинизмом.

Обычный, белый юмор имеет авторство. "Я шучу. Я прикалываюсь". Черный юмор, как правило, имеет персонажного автора. Пример персонажного черного юмора:

Девочка в поле нашла ананас.

Им оказался фашистский фугас.

Ножик достала, хотела поесть…

Ножки нашли километров за шесть.

Здесь присутствуют основные составляющие "отчужденного" черного юмора:

- смерть;

- фашизм (фугас неминуемо должен был оказаться фашистским);

- детская необратимая беда (детская смерть);

- расчлененка.

Кто автор стихов? – Неизвестно. Иначе - НИКТО. - От чьего имени ведется стихотворный рассказ? – От некоего придурочного повествователя. – Он с удовольствием рассказывает жуткую историю. Почему с удовольствием? – Потому что вытеснение ужаса легче всего происходит в придурочной голове. В этом стишке разлит придурочный садизм. Если сам автор принимает такую позицию, то он в лучшем случае шут гороховый, иначе – извращенец. Но прикинувшись придурком, по сути дела тем же шутом гороховым, он вытесняет ужасы, скопившиеся в подсознании. Это не преодоление страха, не его оседлание, не его высмеивание, но и не сдача в плен с просьбой пощады. Это – замирение с жизнью как нелепой случайностью…

Черный юмор может прикинуться по-детски неприличным:

Лежу я в окопе, а пукнуть нельзя:

Услышат фашисты – погибнут друзья.

Вот еще один персонажный стишок, без немцев не обойтись, обсценная лексика - нередкий участник провокации черного юмора:

Дети в подвале играли в Гестапо.

Зверски замучен сантехник Потапов.

Зверски замучен, зверски убит.

Гаечный ключ вместо х*я торчит.

Кто решится сказать: "это я написал"? Тут другое я – оторванное от автора. Черный юмор любит порой подтасовывать карты. Актуальные проблемы мирной жизни (алименты) он стремится решить через героику войны, резко снижая ее:

"Останусь в благодарной памяти потомков", – подумал Александр Матросов, бросаясь на фашистский пулемет. "Так лучше, чем двадцать лет платить алименты," – было его последней мыслью..."

Но встречаются и сомнительные, двусмысленные образцы черного юмора, которые говорят о каше в голове не только персонажа, но и автора дурацкого стишка. Автор то ли скрывает свою позицию, то ли не совладал с ней, и результат оказывается двусмысленным (весьма гнусным):

Вот деревня Жмеринка.

41 год.

Вот по главной улице

Взвод SS идет.

Ну, а вдоль дороги

Вкопаны столбы.

На одних - партийные,

На других - ж#ды.

Иногда черный юмор, сделав странный вираж, возвращается и бьет, что называется, по "своим":

Мальчик немецкую каску нашел

И прогуляться во двор в ней пошел.

Теперь без зубов он и с выбитым глазом:

Фашист атакован отрядом спецназа.

Большое влияние на анекдоты, в том числе и на черный юмор, оказал фильм "Семнадцать мгновений весны", запавший в народную душу:

- Мюллер, может пойдем, снимем девочек?

- Какой Вы добрый, Штирлиц! Пусть до утра повисят!

В этим штирлицевском духе мы встречаем множество мелкого черного юмора про нацистов. Его запасы неисчерпаемы. В каждом случае речь идет о профанации враждебных образов:

"Пронесло", – подумал Гитлер, снимая обоср#нные штаны после окончания бомбежки Берлина.

Гитлер напоил кошку бензином. Кошка прошла десять шагов и упала. Бензин кончился! – подумал Гитлер.

Гитлер пустил пулю в висок:

- Разрывная, – подумал Гитлер, раскинув мозгами по стенке.

Геббельса ранили в голову, по свисту ветра он определил, что ранение сквозное!

Наконец, происходит то, что и должно было случиться. Народный герой Штирлиц попадает в один с анекдот с Гитлером. Причем, в выгодном для себя виде:

...В бункере у Гитлера уже третий час длилось совещание. За круглым столом восседали высшие офицеры рейха. Под портретом великого фюрера сидел сам великий фюрер, грустный и задумчивый. На него никто не обращал внимания. Обсуждалось два вопроса: поражение на Курской дуге и как бы напроситься к Штирлицу на день рождения.

Черный юмор в отличие от белого (у Гегеля есть родственное белому юмору понятие объективного юмора) имеет два жала. Он жалит как объект, так и самого автора (субъекта персонажной речи). Белый юмор имеет одно жало. Оно направлено на объект шутки и производит разные укусы, от их имитации до болезненного состояния.

В конце 1980-х, начале 1990-х гг. я преподавал в Вермонте в колледже Мидлберри. Начинались политкорректные времена, и преподавателям раздали памятки, как вести уроки. Среди рекомендаций и предостережений я с удивлением нашел пассаж о том, что на уроке преподаватель не должен шутить. Почему? Потому что в каждой шутке содержится унижение того или иного человека. Я обратился к коллегам за разъяснениями, они сказали, что мне как иностранцу сказанная шутка на уроке ничем не грозит, а им это может стоить должности и запрета на преподавание.

В шутке нередко есть элемент насмешки, но запрет на шутки – это кастрация общения, не меньше того.

Черный юмор имеет два жала и непонятно, какое жало жалит сильнее. Я пытаюсь ужалить тему (и ее носителя), и мне это удается через резкое снижение ее значимости, через ее удешевление, которое все равно оказывается фиктивным. Но второе жало жалит меня самого, поскольку я бросаю вызов самым опасным вещам, и этот вызов может кончиться обраткой: наказанием либо реальным, либо виртуальным (мистическим).

Белый юмор сражался с нацизмом. Черный – показывал его абсурдную, подчас непреодолимую, брутальную силу:

"9 мая 1945 года. Концлагерь. Измученные пленные выстроены в шеренгу. Жирный упитанный фашист-немец с тросточкой проходит вдоль строя:

- Господа узники!!! ВОЙНА ОКОНЧИЛАСЬ! ВСЕМ СПАСИБО! ВСЕ СВОБОДНЫ!"

Анекдот превращает лагерь смерти в театр ужасов. Это и вызывает смех. Но от этого никому не легче. Порой черный юмор приобретает обратный знак – самокритики. Не только фашисты пребывают в бреду, но и "мы" – хороши:

Эсэсовцы ходят по улицам захваченной деревни и пристают к прохожим;

- Эй мужик, иди сюда! Фамилия?

- Иванов...

- Вечером приходи к сараю, будем расстреливать!

- Фамилия! – спрашивают другого.

- Петров...

- Вечером приходи к сараю, будем расстреливать!

- Фамилия! – спрашивают у третьего.

- Сидоров...

- Вечером приходи к сараю на расстрел!

Сидоров с идиотским видом: - Господин офицер, а можно не приходить?

Эсэсовец: Можно не приходить, Фриц вычеркни его!

Или еще один. Кстати, действительно страшный по своей сути:

Идет жирный немец по русской деревне, видит – стоит мальчик. Как говорится, кожа да кости, худенький, стоит смотрит на шоколадку у него в кармане, аж слюни глотает.

- Фот, руссише киндер. Ессен – показывает жестом чтобы тот ел.

Мальчик набросился на шоколад, съел его вместе с оберткой и дальше смотрит на фрица.

- Что надо сказать? – еле выдавил из себя немец по-русски.

- Ой, дядька, извините! Партизаны вон там! – показал в сторону леса.

Иногда стрельба по своим имеет "либеральный" характер, касается темы заградотрядов НКВД:

Внук спрашивает своего дедушку: – Дед, а ты на войне воевал? – Воевал и даже был в танковой битве на Курской дуге… – Приходи тогда в школу на урок, посвященный Великой Отечественной войне, и расскажешь всему классу, как ты там воевал. Дед согласился и пришел на урок. Весь класс с аплодисментами его встретил. – Ну, дело было под Прохоровкой… Мы на Т-34 летим по полю, стреляем по немецким тиграм, пантерам. И тут неожиданно вражеский снаряд попадает в наш танк и мы загорелись. Я открываю верхний люк, чтоб выбраться наружу. А сверху уже лезут фашисты со шмайсерами и что-то кричат. Я в испуге закрываю люк. Что делать? Тогда я решаю спастись через нижний люк. Открываю его – а там злые НКВДшники сидят с пистолетами…

Здесь самое время подчеркнуть, что персонажному черному юмору, естественно, необходим определенный персонаж. Он обкатывается в пересказах анекдотов и представляет собой неоднородное явление. Некоторые персонажи симпатичны, другие – отталкивают. Третьи вызывают возмущение. Трудно не возмутиться черным юмором о дедушке, участнике войны. На грани фола находится анекдот, который, однако, иллюстрирует важную мысль о том, что фашисты не считались за людей:

В школе урок мужества. Ветеран рассказывает о том, как он прорывался из немецкого плена.

- Я гляжу налево, х#як, и там эти п#дарасы, направо, и там эти п#дарасы, х#як, они и спереди!

Учительница в ужасе:

- Это же дети!

- Какие на х#й дети??? Фашисты!

От либерального черного юмора, который затрагивает тему заградотрядов, от рассказа-недоразумения в школе, тот же жанр может развернуться и в сторону апологии "другого трэнэра":

Матч Россия-Германия в Москве. Россияне проигрывают 0:3. На трибуне расстроенный ветеран кричит:

- Мы их в Сталинграде били, в Берлине били, а вы что?

Сидящий рядом грузин поворачивается и говорит:

- Тогда, дэд, у вас был другой трэнэр!

Наконец, в тему черного юмора включается большой негодник Вовочка, готовый выдумывать неприличные истории и рассуждать о них с видом вольтеровского простака. В настоящее время мода на Вовочку уже прошла, но в чем был его смысл в советские времена? Он был виртуальным носителем того самого секса, которого "у нас нет":

Тема урока: Как моя бабушка боролась с фашистами. Встает Машенька и говорит: – Моя бабушка была санитаркой и спасла жизнь 10 раненым бойцам, вытащив их с поля боя. Встает Павлик и говорит: – У меня бабушка была учительницей и спасла жизни 30 первоклассников, уведя их из-под бомбёжки. Вовочка поднимается: – А моя бабушка была во вражеском тылу и заразила сифилисом 100 немецких солдат!

Нацизм как абсолютное зло до сих пор "висит" на немцах, независимо от их взглядов. Воспоминание о войне ассоциируется с их непреходящим садизмом. Немцы-фашисты – это из моего детства. Правда, тогда не было нацистов. Просто потому, что это – национал-социализм, а социализм – это мы. Нацисты появились, когда мы расстались во время перестройки с социализмом, и тогда с опозданием узнали, что партия Гитлера называлась "национал-социалистической рабочей партией". Тема Холокоста, нередкая в черном юморе, остается актуальной и поныне:

Германия. Немецкий водитель везет группу туристов из Израиля на экскурсию в Бухенвальд. По дороге автобус ломается, водитель в отчаянье обращается к хозяевам близлежащего хутора:

- Везу евреев в Бухенвальд, автобус сломался, батарея у телефона села, помогите!

- Ну чем я помогу, у меня только микроволновка!

Тема печей имеет и нюанс абсурдного бессмертия для избранных:

Фашистский офицер выстроил заключенных.

- Ты кто?

- Учитель.

- В топку! Ты кто?

- Маляр.

- На стройку! Ты кто?

- Йога.

- В топку!

- Опять в топку?

Тема Холокоста в любом случае припечатывает Гитлера:

- Почему Гитлер покончил жизнь самоубийством?

- Он получил счет за использование газа.

Возмездие за Холокост простирается в черном юморе и на современные реалии эмиграции:

Два друга еврея решили все-таки покинуть Россию. Абраша рванул на историческую, Изя в фатерлянд. Спустя год созваниваются:

- Абраша, как ты?

- Изя, ты не представляешь, как здесь в Израиле хорошо! У меня сеть своих магазинов. Мне так повезло, что я уехал. Ты как, Изя?

- Абраша, ты не представляешь, как мне повезло! Я работаю в крематории – я немцев сжигаю!

Противопоставление национальных характеров ведется на полях старой темы.

Вечные немцы:

Проезжая мимо сельского клуба, немцы кинулись ловить кур, гоняться за девушками и резать свиней! И только спустя полчаса гид еле-еле успокоил пожилых туристов из Германии.

В другом анекдоте возникает "обратка":

Купил немец Жигули и приехал в Россию, ходит по улицам и у всех руки рассматривает. Один мужик его спрашивает: - Ты чего это у всех руки разглядываешь? - Да вот смотрю, может чего у вас с руками не так?

Пора обратиться к названию моего эссе. Оно, как можно догадаться, – цитата из Марины Цветаевой. Над ее словами замечательно рассуждал Сергей Аверинцев:

"Русское отношение к смеху как к неуправляемой и потому опасной "стихии", как выражался Блок, очаровательно выражено у другого поэта - молодой Цветаевой:

...Прохожий, я тоже любила

Смеяться, когда нельзя!

Вся западная институция "карнавала" на том и основана, что смеются, когда – "можно", точнее, когда самое "нельзя" в силу особого формализованного разрешения на время обращается в "можно" – с такого-то по такое-то число…"

В этом противопоставлении русского и западного смеха есть некий спор с Бахтиным, однако, как показывает анализ черного юмора, запретный, опасный смех может существовать и у такого народа, исповедующего порядок, как немцы. Доверенные до отчаяния в конце войны, они – даже под страхом казни – смеялись над своими вождями. Наш же черный юмор, разделенный культурой на две части, спонтанный и художественный, ставит перед собой невыполнимые задачи и каким-то образом ухитряется их выполнять. "Опуская" нацистов, он смеется над черной вечностью, метафизикой преисподней. Нацисты остались в нашей памяти навсегда. Иногда мы не сдерживаемся и называем фашистами просто несостоятельных людей. Однако в нашем подсознании нацизм укоренился как проклятье. Что же касается самого черного юмора, то в его случае провокация действительно подтверждает слова Цветаевой. Черный юмор подталкивает нас "смеяться, когда нельзя".

Черный юмор, повторю, похож на серную кислоту. В нем многое что может раствориться. С этой кислотой можно, конечно, бороться. "Анекдотчиков" сажали, мы привели пример казни за протестный анекдот в нацистской Германии. Но анекдот гораздо более фантомное явление, нежели книга или фильм. На него не накинуть сачок цензуры. Здесь возникают два важных соображения:

Смеяться, когда нельзя, – тема политическая. Это опасный смех.

Смеяться, когда нельзя – тема этическая. Это, как мы показали, намеренно циничный смех.

Черный юмор нередко объединяет обе темы. Внимание! Черный юмор, действительно, взрывоопасен.

*Жаклин Шенье-Жандрон (прим.ред.)