"Причудливо тасуется колода", – констатировал Булгаков неисповедимость хитросплетений судьбы. "Что наша жизнь? Игра!" – утверждала опера "Пиковая дама". Во все времена люди искали в картах скрытые значения и послания. Может ли карточная игра быть чем-то большим? Да. Может. Выживание узника в концлагере – игра со смертью. Моральное разоружение врага – игра с тайными мощными козырями. Изготовление маленькой идеологической "бомбы" в осажденном городе – игра с преодолением чудовищных препятствий. В этом материале мы собрали три уникальных колоды антифашистских карт, за каждой из которых – своя поразительная история. История сложнейшей партии, идеальной комбинации – и безоговорочного выигрыша вчистую.

Первая колода. В осаде.

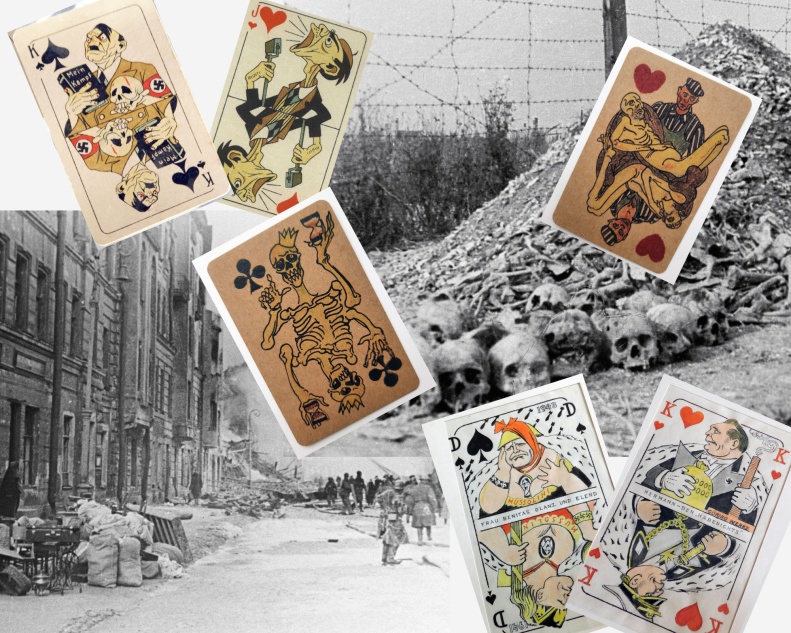

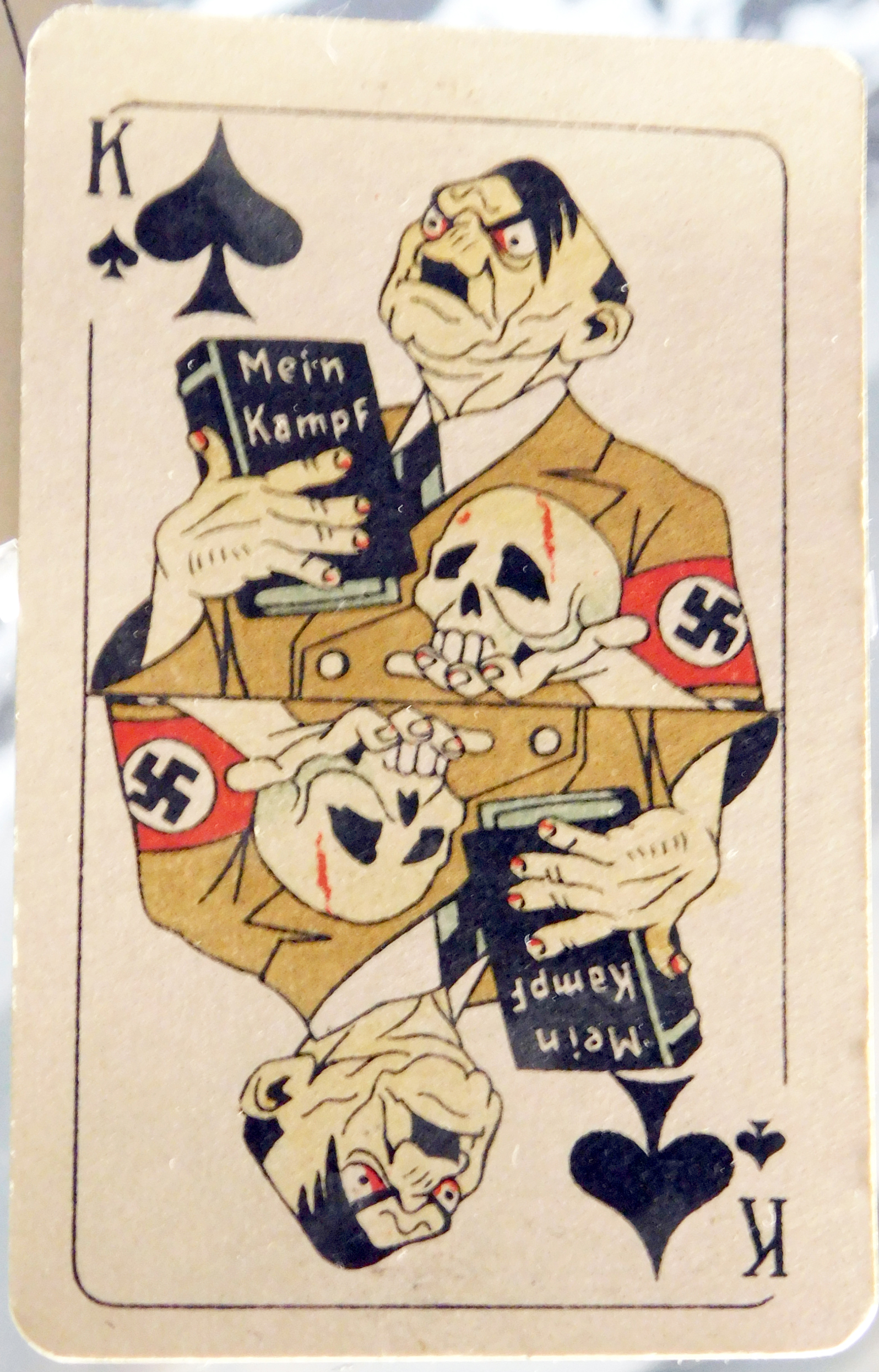

Эта колода состояла из карикатур на нацистских лидеров и аллегорических изображений, символизирующих все, что несет миру фашизм: голода, насилия и смерти. И играть в нее должны были в первую очередь оккупанты, немецкие солдаты. Решение принципиально пропагандистское, и при этом чрезвычайно оригинальное, остроумное и эффектное.

В конце 1941 года реализовать эту идею предложили нескольким художникам, но лучшими были признаны эскизы Власова, ему и поручили подготовить оригиналы. И он отнесся к этому как к боевому приказу. В Политуправлении Ленинградского фронта получил фотографии фюрера и нацистских главарей, диктаторов фашистских союзников, трофейные журналы с фотографиями "верхушки" Третьего рейха.

Василий Андрианович до того никогда не рисовал ни карикатур, ни карт. Это был его первый опыт. И он старательно взялся за дело – в изнуренном блокадой городе без еды, света, воды и отопления. Выполнение этого заказа стало настоящим подвигом.

Нужно было сделать 17 рисунков акварелью, оригиналу следовало в два раза превышать размеры обычной игральной карты. Эскиз каждой карты художник рисовал в формате А5. Показывать оригиналы приходилось по мере готовности. И поэтому регулярно происходило вот что.

Взяв готовые эскизы, Власов в любую погоду выходил из дому – точкой отсчета был Соловьевский переулок Васильевского острова (ныне – улица Репина). А навстречу выходил сотрудник редакционно-издательского отдела Политуправления, с Дворцовой площади. Они договорились о встречах в определенные дни и часы на льду Невы. Почему? Потому что слишком далеко. А сил совсем мало. По отдельности каждый мог не дойти, не выдержать весь путь туда и обратно.

Мало того, Власову нужно было бывать во 2-й художественной литографии, чтобы понять специфику производства игральных карт. А для этого проделать путь от Васильевского острова до конца проспекта Обуховской обороны – более 20 км.

Транспорт стоял, город был заметен снегом. Власов шел.

В начале 1942 года оригиналы были готовы. Теперь нужно было выпустить тираж – в отсутствие электричества, тепла и воды, на опустевшей фабрике, большая часть работников которой ушла на фронт, уехала в эвакуацию или погибла от голода, артобстрелов и бомбежек. Литография теперь выпускала в основном техническую документацию либо различную продукцию для нужд фронта, и изготовление карт стало задачей предельно сложной. Для этого, например, нужен был определенный температурный режим и соблюдение крайне жесткой технологической цепочки. И снова работу выполняли незаметные герои. Главный технолог 2-й Литографии дважды в неделю забирал готовые оттиски в литографии на Петроградской стороне и доставлял их на свое предприятие за Невской заставой, часто попадая по пути под обстрелы и бомбежки.

А для поддержания необходимой для процесса температуры в цеху построили фанерные будки, которые обогревали изнутри, нагревали паяльными лампами литографские камни и кипятили воду в специально для этого изготовленном баке. Оригиналы, выполненные в шесть красок, требовали по шесть печатных форм для каждой фигуры. Значит, всего – 102 и еще 20 форм для цифровых карт. После печатания очередной краски – менять камень весом до 100 кг. Изможденные люди поднимали камень на печатную машину вчетвером-вшестером. Электрический привод переделали на ручной – рукоятку крутили по двое, сменяясь каждые пять минут.

Печать "рубашки" (сначала один цвет, потом – другой), затем рисунков карт, разрезание, отделка и упаковка более 700 листов… И наконец проверка на водонепроницаемость. А затем передача в Политуправление фронта.

У этой истории есть лица, есть фамилии. Директор 2-й литографии, постоянно контролировавший весь процесс, С.В.Родионов. Парторг Е.А.Миронова. Наладчик оборудования А.И.Михайлов, работницы А.И.Киреева и М.Т.Пеллинен, главный инженер литографии №24 С.Д.Левашов, главный технолог 2-й литографии А.В.Панченко, член бюро комитета комсомола М.С.Шилова (Шленская), станковый печатник Сергей Малышев, рабочие Гинтов и Нефедов… И многие другие. Люди, из последних сил создававшие маленькую колоду антифашистских карт – как свой вклад в сопротивление, борьбу и победу.

Колоду выпустили совсем небольшим тиражом – всего лишь в 700 экземпляров. А потом карты отправились в народ. Их распространяли партизаны на Ленинградском фронте: подбрасывали немецким солдатам, оставляли в окопах, казармах и домах при отступлении. И эта пропаганда в войсках противника действительно оказалась эффективной: командование вермахта их, естественно, сразу же запретило, однако немецкие солдаты в них играли – часто, регулярно, тайно. Занимая позиции врага, советские солдаты постоянно их находили в блиндажах, казармах и окопах. И те, кто выжил, запомнили ту колоду навсегда.

В Красногорский филиал Музея Победы колода попала из военного архива. Однажды музей посетил пожилой немецкий турист. Когда-то он был в числе оккупантов, затем попал в советский плен, потом вернулся на родину. А теперь вот приехал. И не сумел скрыть радости, когда увидел в музейной витрине те самые карты.

А Василий Андрианович Власов с мая 1942 года два года работал с партизанами – в издательской группе штаба, руководившего партизанским движением в Ленинградской и Новгородской областях. Среди других его антифашистских работ – один из первых сатирических плакатов Великой Отечественной войны "Что ты лжешь, мой конь ретивый", различные газеты, плакаты и листовки, серия рисунков и литографий о народных мстителях и цикл фронтовых зарисовок.

В Петербурге уже несколько раз проводили тематический пешеходный квест по маршруту Василия Власова протяженностью в 32 км, это расстояние от Васильевского острова через нынешнюю станцию метро "Пролетарская" до Петроградской стороны требует 9 часов ходу. В первом квесте из группы в 20 здоровых, сытых, физически крепких людей до конца маршрута дошло только пятеро.

Вторая колода. Разоружение играючи.

"Когда на руках выигрышные карты, следует играть честно". Оскар Уайльд

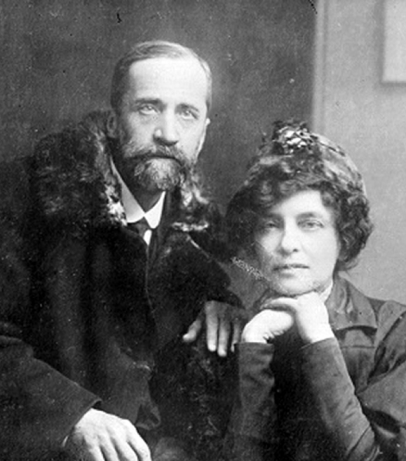

Иван Харкевич был потомком знаменитого дворянского рода Храповицких. Его отец после Октябрьской революции сменил сыну фамилию, чтобы облегчить дальнейшую жизнь. Иван стал художником, работал в детском журнале "Чиж", занимался книжной графикой, иллюстрировал книги Леонида Пантелеева. И прекрасно знал немецкий. В мае 1941 года его в числе других журналистов и художников вызвали на армейские сборы и дали задание: создать газету, которая в случае войны будет распространяться во вражеских войсках для деморализации противника.

И с самого начала войны, мобилизовавшись в первый же день, Харкевич стал корреспондентом и художником на Северо-Западном фронте, создавал листовки, плакаты и различные материалы для пропаганды в немецких войсках.

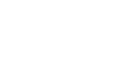

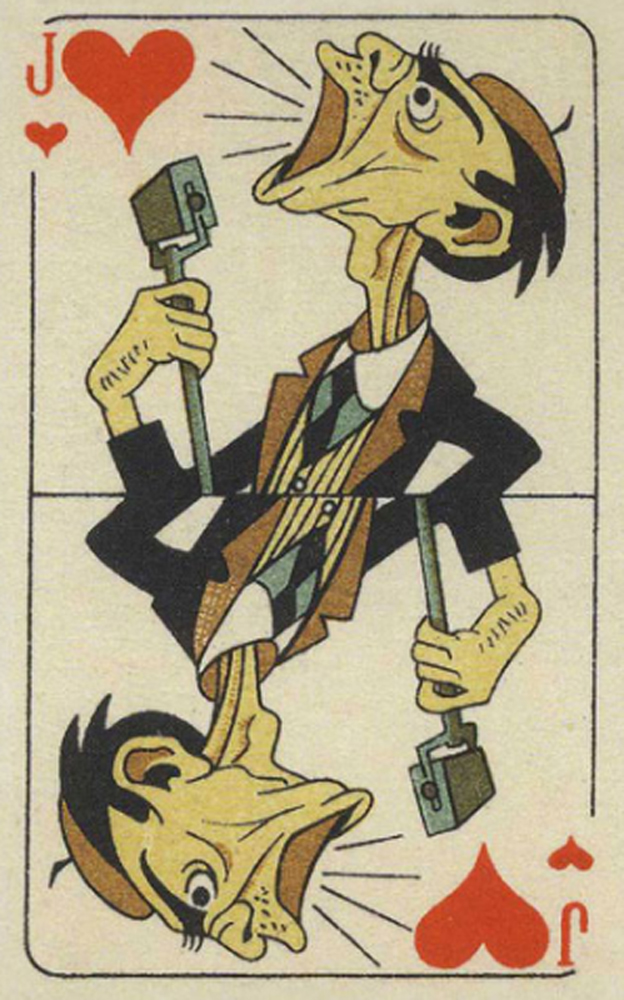

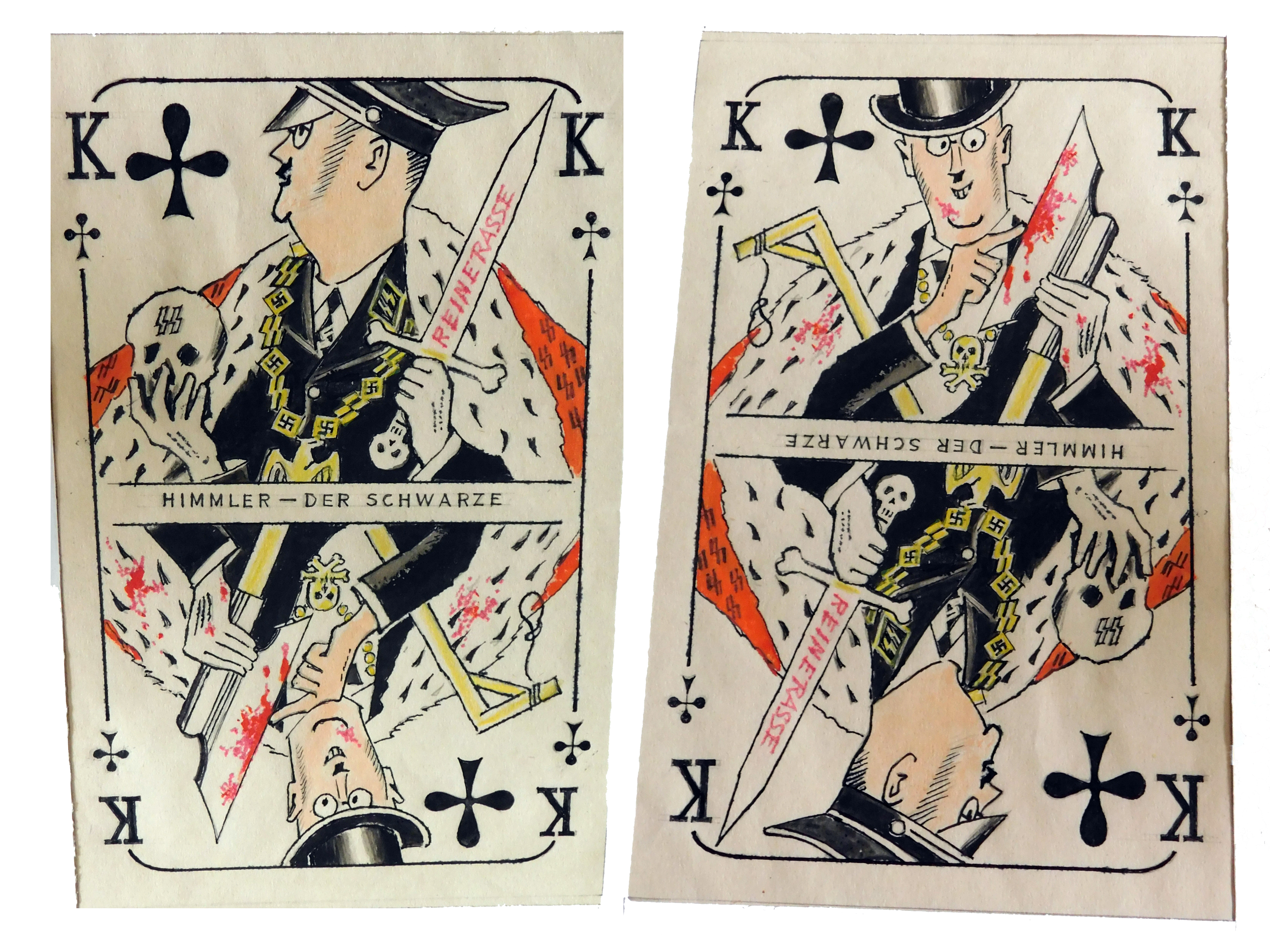

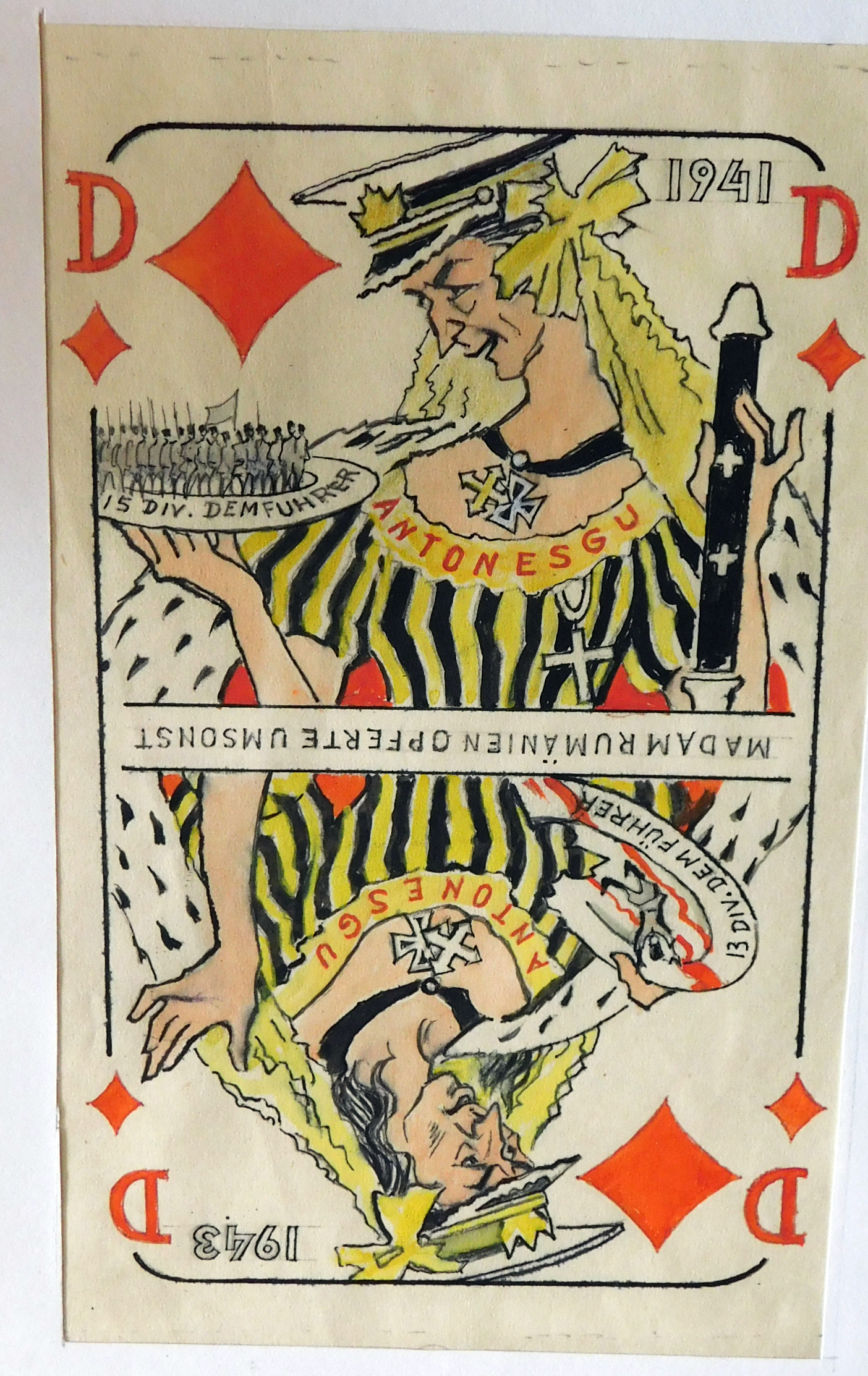

Одним из заказов, поступивших ему из Главного политического управления в 1943 году, стала колода карт. На них Харкевич рисовал каждого персонажа в двух временных отрезках – в 1941 году и в 1943-м, до и после Сталинграда.

Как член редколлегии газеты Северо-Западного фронта "Друг солдата", которую издавали для немецких военнопленных, Харкевич проводил с ними много времени и изучал словечки, шутки и сленг, используемый немецкими солдатами в общении между собой. Среди сотрудников редакции было много перебежчиков, отлично владевших соответствующим окопным жаргоном и охотно делившихся с Харкевичем. И все это он использовал, когда взялся за работу над колодой: добавил к рисункам текст – подписи и целые фразы, зашифрованные в "рубашках" и понятные любому пленному немцу.

Его часто спрашивали потом: каково было работать, по сути, для врагов? А он отвечал: пленные уже не были для него врагами, которых нужно убивать, – теперь это были люди, которым нужно на понятном им языке, привычными словами рассказать, что мы обязательно победим. Харкевич отлично понимал, что его карты никогда не достигнут нацистской верхушки, но на это вовсе и не рассчитывал: он их придумывал, рисовал и сопровождал понятными подписями в расчете на то, что немецкие солдаты образумятся и сдадутся в плен.

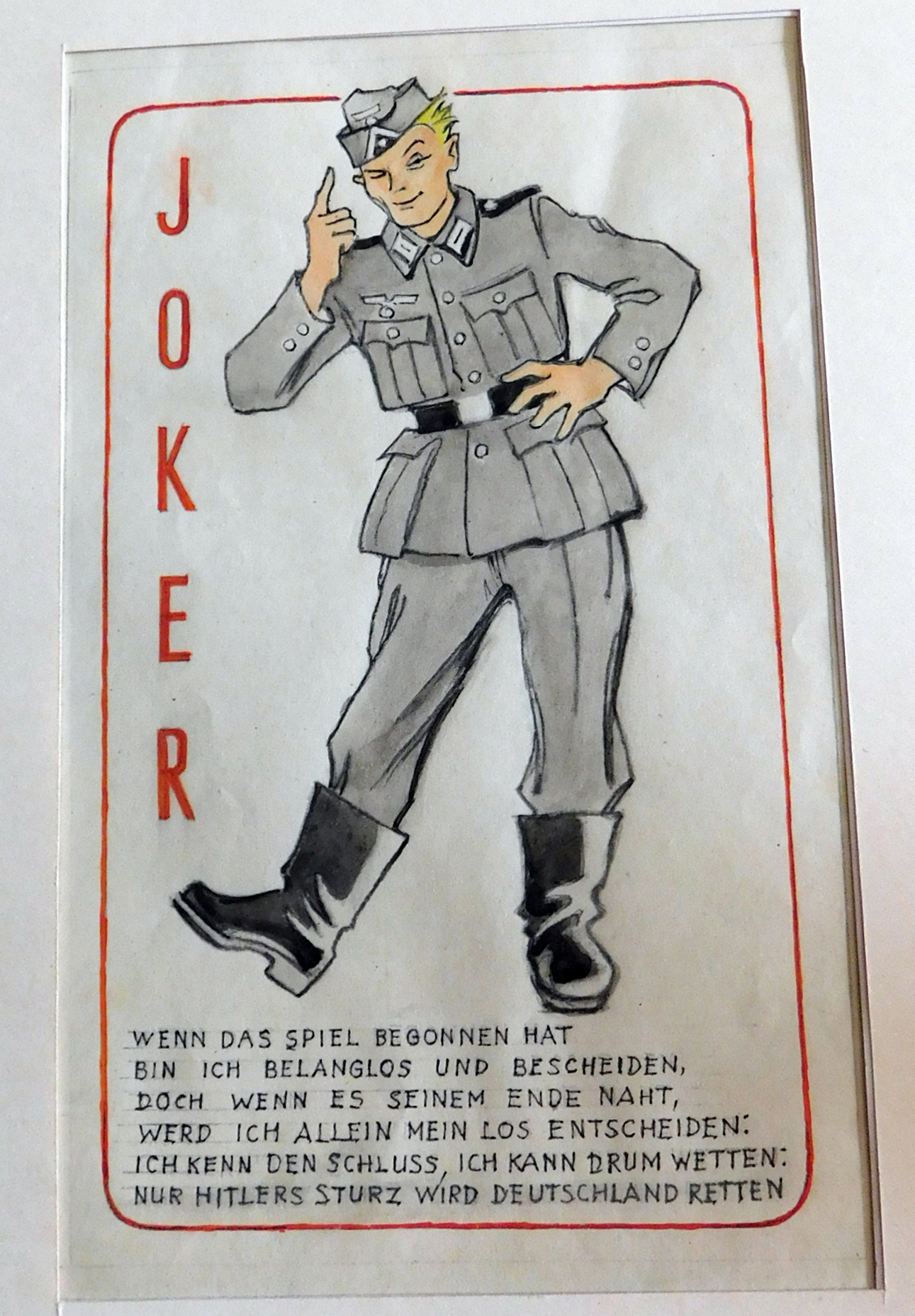

Так, подпись на уникальной карте Джокер, единственной, изображающей простого обычного солдата, гласила: пусть в самом начале я в колоде и незаметен, но в конце именно я решаю судьбу игры, и могу поспорить, что Германию спасет падение Гитлера. Когда приходит время, я становлюсь главной картой, потому что принимаю решения сам. Более изящный и одновременно сильнодействующий способ воздействия на того самого солдата сложно представить – простое послание: что бы ни болтали командиры, в поле ты – не пешка, не слабая карточная "шестерка", ты не обязан слепо подчиняться приказам сверху, ты можешь прекратить, закончить, вспомнить о собственной воле...

"Королями" стали Гитлер, Геббельс, Гиммлер и Геринг. "Дамами" – союзницы фашистской Германии Венгрия, Финляндия, Румыния и Италия. "Тузами" – промышленники, обеспечивавшие поддержку Третьего рейха.

Колода Харкевича так и не была напечатана: пока художник над ней работал, линия фронта сдвинулась в сторону Германии, и какие-то факты в текстах на картах утратили актуальность.

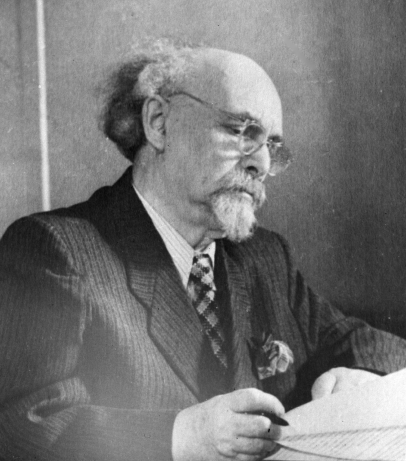

После войны Харкевич продолжил работу – и в газете, и в издательствах детской литературы. Его колоду выпустили лишь в 2004 году лимитированной серией в 3000 экземпляров. Эскизы полностью отрисованной колоды Иван Харкевич сам подарил Красногорскому филиалу Музея Победы незадолго до смерти – его не стало в почти столетнем возрасте в 2007 году.

Обе колоды, представленные в Красногорском филиале Музея Победы, использованы в фильме Алексея Денисова "Кукрыниксы против Геббельса". По обеим периодически публикуются сувенирные реплики.

Третья колода. Смертельное Таро.

"Господь не позволяет заглянуть себе в карты, но каждый может увидеть, как он их тасует". Грэм Грин

Чтобы добыть эту колоду, нашей редакции пришлось очень постараться. Изображений некоторых карт из нее в интернете немало – но получить полное представление практически невозможно. В конце концов нам пришлось купить ее в зарубежном интернет-магазине.

Первое и главное чувство, которое вызывают эти карты у любого зрителя, - шок. Часто в интернет-дискуссиях можно встретить скептические реплики: дескать, колода эта, конечно, позднейший фейк, которому задним числом придает веса неправдоподобная история.

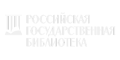

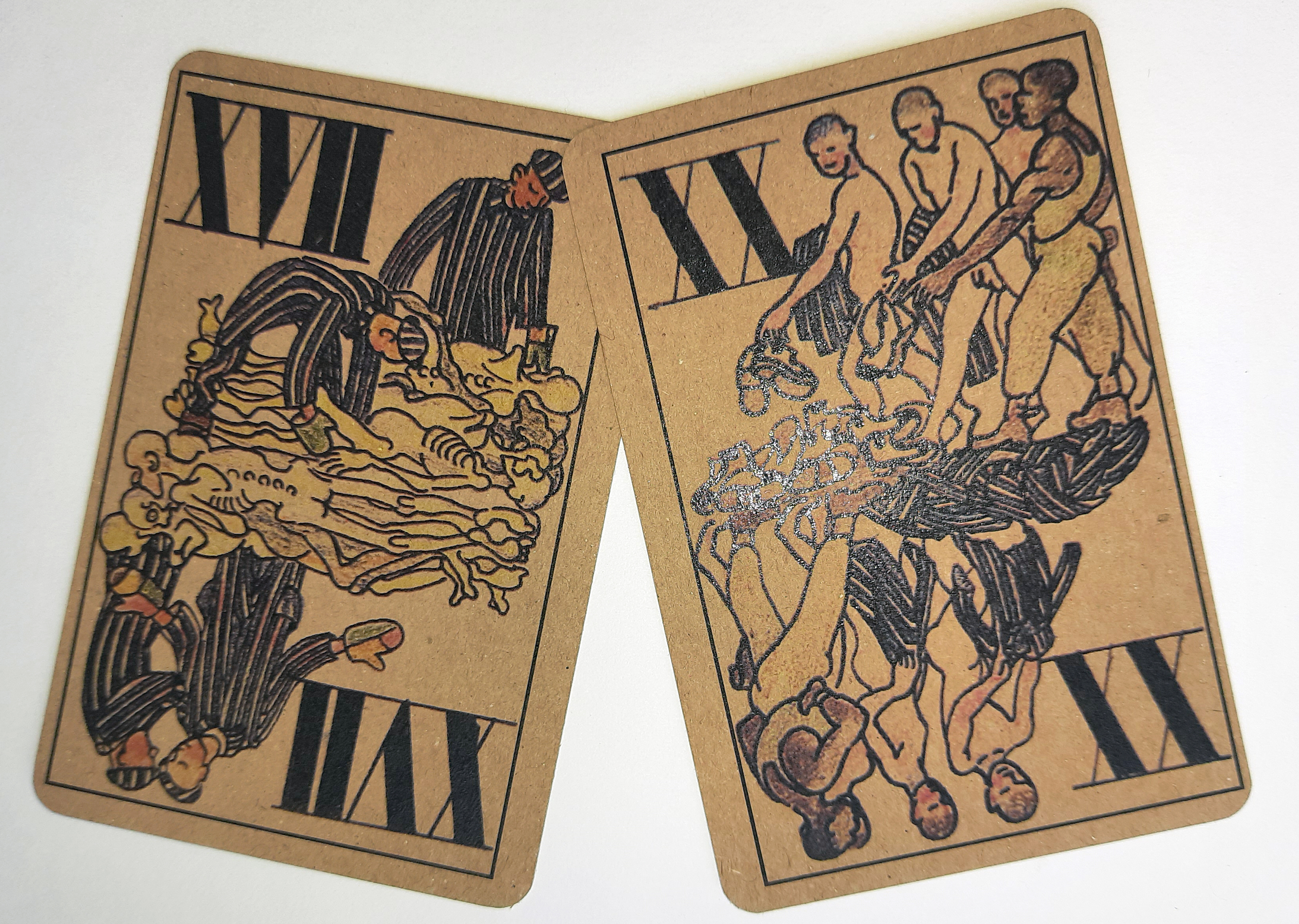

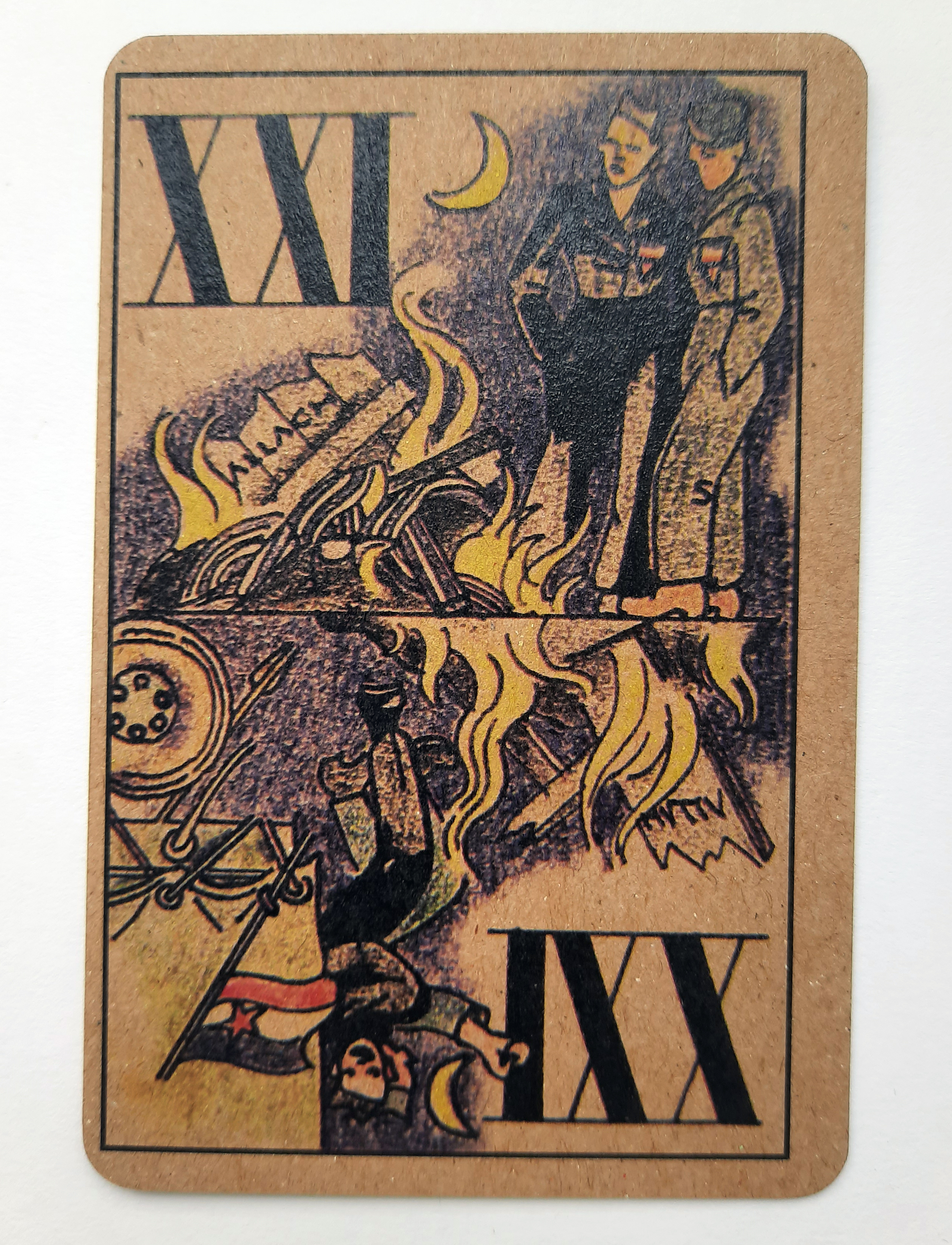

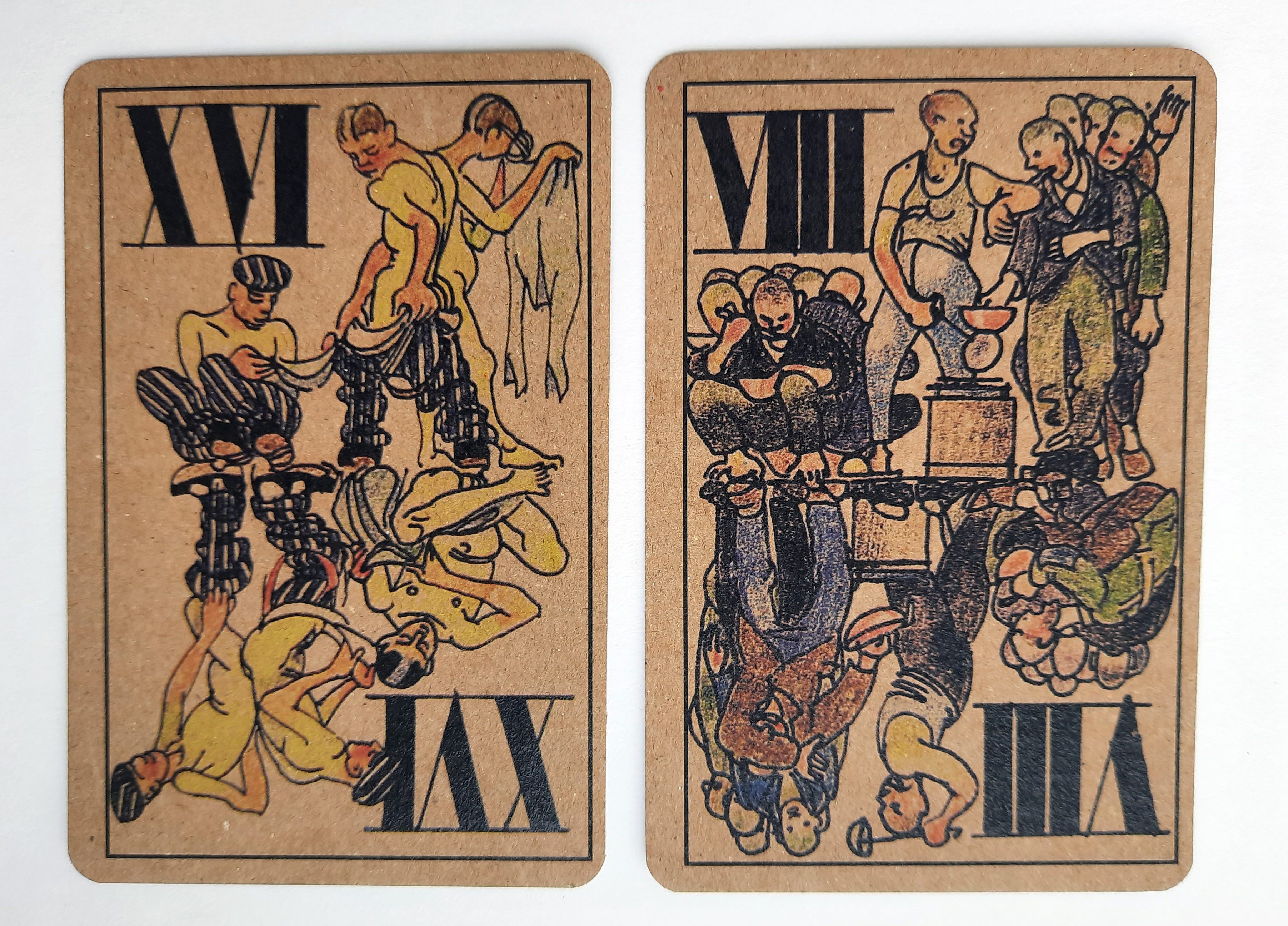

Но нет. Не фейк. Не мистификация. Не подделка. Уникальная колода, своего рода миниатюрная визуальная версия дантовского ада – настоящая. И каждый гадальный или пасьянсный расклад в ней описывает муки, унижения и гибель. Без возможности иных толкований. Фотографически точно. Потому что – с натуры.

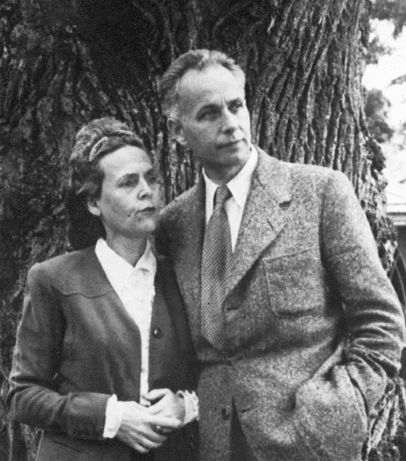

Словенский художник и архитектор Борис Кобе родился в Любляне в 1905 году. В 1929 году закончил архитектурный факультет Люблянского университета. А во время Второй мировой войны как политический заключенный оказался в концлагере Аллах – подлагере Дахау неподалеку от Мюнхена. Именно там нацисты выстроили образцовую систему физических и психологических издевательств и проводили медицинские эксперименты над узниками (в 1941-42 гг. там осуществили около 500 жестоких опытов). Именно рабский труд заключенных Дахау использовали на промышленных предприятиях, включая производивший удушающие газы концерн IG-Farben.

И именно там Борис Кобе нарисовал знаменитую колоду – свидетельство ада на земле, чудовищное отражение гибельной реальности в миниатюре. За основу взял модель карт Таро.

Скорее всего, он отрисовал их после освобождения лагеря в апреле 1945 года – об это свидетельствует карта XXI, на которой изображено освобождение, словенский флаг и надгробие с подписью "Горящий Аллах".

Среди персонажей – как бесправные узники, так и властные капо. Самое поразительное в этих изображениях – специфический жестокий юмор, сопровождающий подробности трагических унизительных сцен жизни в концлагере. И, конечно, идея: человек, сведенный до цифры.

После войны Кобе перестал рисовать и сосредоточился на архитектуре. Среди его проектов – реставрация Люблянского замка вместе со знаменитым архитектором, когда-то преподававшим ему в университете, Йоже Плечником. Борис Кобе скончался в 1981 году.

Его колода впервые была представлена широкой общественности на международной конференции в Стокгольме в 2000 году. Оригинал хранится в Архиве республики Словения. Набор опубликован на официальном сайте Миннесотского университета "Центр исследований Холокоста и геноцида". С этим уникальным артефактом по степени воздействия могут сравниться, пожалуй, только рисунки детей, маленьких узников концлагерей, бесхитростно отражавших окружающую их адскую действительность.

…В эти карты совсем не обязательно играть. Может быть, в них играть и не получится - из-за сильнейшего внутреннего сопротивления и ощущения табу. Но разглядеть их, одну за другой, стоит. Потому что когда-то очень давно три уникальных колоды стали слепком гигантской игры между смертью и жизнью – партии, в финале которой жизнь смахнула со стола проигравшую смерть.

Благодарим за сотрудничество и предоставленные материалы и сведения сотрудников Красногорского филиала Музея Победы.

Источники:

Портал "Российское карточное общество"

Интервью заместителя директора по научно-просветительской деятельности музея "Невская застава" Алины Зоря ТВ-программе "Хорошее утро"

Портал Центра исследований Холокоста и геноцида