Каждый, кто присутствовал на Нюрнбергском процессе, задавался неизбежным вопросом: неужели обвиняемые психически нормальны? Может быть, все они – маньяки, психопаты, невменяемые садисты? Среди сотрудников международного трибунала были те, кому предстояло определить это на профессиональном уровне. Психиатры и психологи. Исследуя парадоксы психологии нацистов, они день за днем блуждали по темным закоулкам подсознания величайших злодеев в истории. Но выводы, сделанные после многочисленных тестов и масштабных экспертиз, обескуражили даже специалистов.

Вопрос без ответа

1 января 1958 года семья Келли собиралась ужинать за просмотром традиционного новогоднего футбольного матча Rose Bowl в своем доме в калифорнийском Беркли. Доктор Дуглас Келли, знаменитый психиатр-криминалист, помогал жене готовить. Внезапно вспыхнул спор из-за какой-то мелочи, Дуглас в пылу чем-то обжегся и в ярости убежал из кухни в свой кабинет. Откуда почти сразу выскочил на лестницу с криком: "Я больше не могу, я не в силах!" Потом добавил, что будет мертв через 30 секунд. Старый отец, жена и трое детей умоляли его опомниться, но Келли поспешно что-то проглотил и скрылся в ванной. Где спустя мгновение его и нашли на полу мертвым, с пеной изо рта.

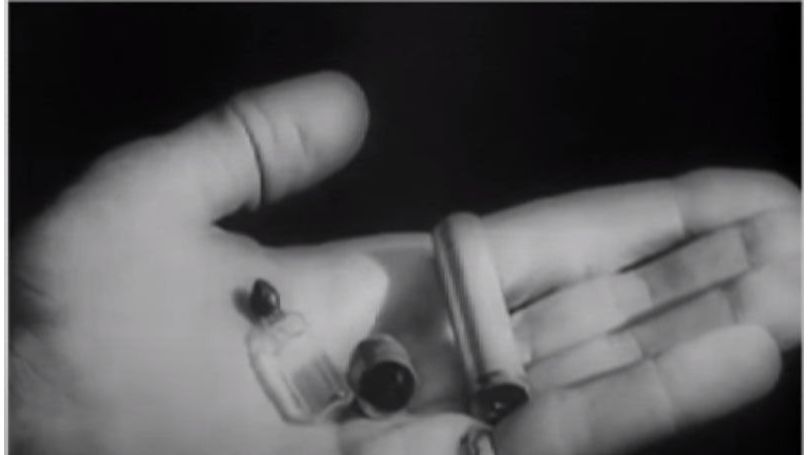

Эта история может показаться загадочной, если не знать, что доктор Дуглас Келли работал психиатром-экспертом на Нюрнбергском процессе. Что он был в известном смысле одержим Германом Герингом. Что восхищался тем, как Геринг покончил с собой, приняв цианистый калий. И что именно флакончик с капсулами цианида оказался в его кулаке, когда разжали пальцы.

Маститый профессионал Дуглас Келли парадоксально стал жертвой нациста номер два и нацизма в принципе спустя 12 лет после войны. Работа на Нюрнбергском международном трибунале стала для него – если пользоваться лексиконом психологов, - именно травмирующим испытанием с полноценным посттравматическим синдромом. После Нюрнберга Келли вообще оставил психиатрию, потому что с колоссальным разочарованием пришел к выводу о ее бесполезности: в его арсенале не оказалось инструментов, которые помогли бы выяснить, как нацисты могли творить свои злодеяния, оставаясь абсолютно психически полноценными и вменяемыми людьми. Он перешел в криминалистику, потому что надеялся, что там ответ найдется.

Этого ответа на Нюрнбергском процессе искали все. Каждый, кому в те дни открылась правда о нацизме во всей шокирующей полноте, каждый – от судьи до стенографистки, от журналиста до охранника – тщился понять, что же творилось в головах и сердцах двух десятков обычных с виду людей, сидевших на скамье подсудимых. А были ли они вообще нормальны? Может быть, они все – просто сумасшедшие?

Тюремным психиатрам и психологам предстояло это установить – определить степень вменяемости фигурантов, их интеллектуальный уровень, способность к эмпатии, качество эмоционального и социального интеллекта. Так вошли в историю три человека. Густав Гилберт, Леон Голденсон, Дуглас Келли. И их книги. "Нюрнбергский дневник" Густава Гилберта. "22 клетки в Нюрнберге. Психиатр осматривает нацистских преступников" Дугласа Келли. "Нюрнбергские интервью" Леона и Эли Голденсонов.

Дуглас Келли. Во власти тьмы

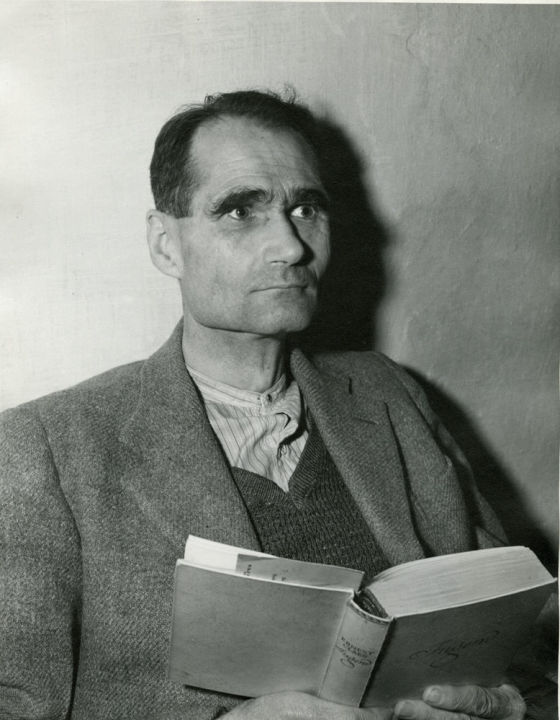

Офицер военной разведки Дуглас МакГлашан Келли родился в 1912 году, окончил Калифорнийский университет в Беркли и получил докторскую степень в Сан-Франциско, с 1942 года служил в Медицинском корпусе армии США (лечил американских солдат в Европе от боевого стресса) – и в 1945-м достиг пика карьеры, оказавшись в Нюрнберге в качестве главного психиатра международного трибунала. Его работа заключалась в проведении экспертизы и подготовке квалифицированного заключения – являлась ли деятельность фигурантов следствием психических отклонений или проявлением каких-то особенностей и склонностей патологического характера.

Келли вел подробные "истории" каждого заключенного, детально фиксируя их состояние – от физиологических параметров вроде пульса, сердцебиения и температуры до перемен в настроении, социальных особенностей и свойств характера. Своя изначальная гипотеза у него была – Келли приступил к работе, будучи практически уверенным, что быстро подтвердит ненормальность фигурантов Нюрнберга. Не только человеческое в нем, но и вполне прохладное и отстраненное профессиональное подсказывало: отклонения и изъяны обязательно найдутся, иначе быть не может, психически полноценные здоровые люди системно, постоянно, регулярно и целенаправленно творить "такое" бы не могли.

Его коллега, психолог Густав Гилберт, кстати, с Келли спорил. Он "ставил" на то, что исследования докажут: особенности психики и психологии обвиняемых аномалиями не являются. Впрочем, времени для долгих дискуссий не оставалось: работа была чрезвычайно напряженной. Чего стоили только многочасовые ежедневные беседы с подсудимыми – и необходимость соблюдения профессиональной этики, абсолютно безоценочного поведения и нейтрального отношения.

Высокопоставленные нацисты общением с психиатрами и психологами буквально наслаждались. Это давало им и утраченное было ощущение своей значимости, и позволяло высказываться без купюр, жалуясь, обвиняя и оправдываясь, и создавало комфортную иллюзию сотрудничества с доброжелательными сторонниками. Им задавали вопросы, их слушали, проверяли их интеллект и эмоциональную состоятельность с помощью интересных тестов – и они охотно выполняли все задания, и использовали любую возможность объяснить себя, рассказать о себе, пробудить к себе симпатию и сочувствие.

Сын Дугласа Келли, Дуглас-младший сохранил 12 коробок с архивами отца. Чего там только не было – дневники, заметки, фотографии и даже обитая бархатом шкатулка для украшений, а в ней пузырек с наклейкой "Паракодеин Германа Геринга" – с наркотиком выдержки хорошего вина, более 65 лет. В коробках хранились рентгеновские снимки мозга Роберта Лея и даже снимки черепа Гитлера – в восьми ракурсах: их Дугласу Келли, по всей видимости, передал личный врач фюрера Карл Брандт, в свое время обеспокоенный синуситом своего главного пациента.

Келли, может быть, глубже всех погрузился в темные воды психики своих "нюрнбергских пациентов". Ему не давала покоя личность Гитлера, он искал объяснений его разрушительному феномену. Неоднократно разговаривал с Карлом Брандтом, фактически – как с коллегой, который мог бы пролить хоть какой-то свет на эту тайну. В конце концов Келли решил, что Гитлер был нормальным, но страдал ипохондрией, которая и провоцировала самые чудовищные решения и идеи. Скажем, в какой-то момент фюрер убедил себя, что болен раком желудка – и, якобы, именно поэтому ускорил нападение на СССР: в буквальном смысле хотел "успеть при жизни".

Установки, с которыми Келли приступал к работе, рушились под натиском неумолимой реальности. Ожидавший безусловных проявлений патологии, извращений и каких-то выраженных дефектов, он с ужасом раз за разом убеждался: перед ним просто люди, каким-то невероятным образом сочетавшие обычные склонности, увлечения и чувства с бесчеловечностью беспрецедентных масштабов. Но более всего Келли увлекся харизмой Геринга, которого отличала, безусловно, нерядовая сила, убежденность и храбрость. Можно, пожалуй, сказать, что психиатр попал под отрицательное обаяние – как спустя много лет это случится с героиней "Молчания ягнят", ощутившей мощную связь с гениальным убийцей-каннибалом. Келли стал почтальоном – передавал письма Геринга жене и дочери и ответы от них. Естественно, он все читал. И был совершенно потрясен любовью, нежностью и бережной заботой, сквозившими в каждой строчке, написанной монстром.

Вероятно, в наши дни Дугласа Келли спасли бы современные экологичные технологии работы психиатров и психологов – супервизии, возможность отгрузить, канализировать и отрефлексировать впечатления в тесном контакте с профессионалом. Однако в то время он был предоставлен сам себе – и опыт Нюрнберга стал настоящей бомбой с часовым механизмом, которую Келли носил в себе, не слыша тихого тиканья. Ему казалось, что они с Герингом как два эгоцентричных харизматика очень похожи – силой воли и духа, крайним индивидуализмом. А если так, если сходство настолько очевидно – не значит ли это, что сам Дуглас таит в себе такой же потенциал зла? Уход из клинической психиатрии в криминалистику не просто не помог, а усугубил сомнения и обострил внутренний конфликт. Келли больше не видел четкой границы между собой и объектами своих исследований. Теневая личность, темная сторона все чаще смотрела на него из зеркала.

После почетного увольнения в 1946 году Келли стал адъюнкт-профессором психиатрии в Северной Каролине, а спустя три года – профессором криминологии Калифорнийского университета в Беркли, президентом Общества развития криминологии. Вел собственное телешоу "Преступный разум". И при этом довольно быстро из просто выпивающего превратился в алкоголика, замкнутого, раздражительного и страдающего "мрачными настроениями суицидального характера". С момента возвращения из Нюрнберга он строго-настрого запретил жене и троим детям задавать ему какие-либо вопросы о работе на процессе и впечатлениях.

Когда Келли сообщили о самоубийстве Геринга, он не сумел скрыть… восхищения. В поступке своего антигероя он увидел не трусость проигравшего, а вырванную даже в безвыходных обстоятельствах победу, сохранение контроля над собственной жизнью и смертью, едва ли не героизм, отчаянную смелость предельного индивидуалиста, гроссмейстерский всех обескураживший неожиданный ход. Его хотели повесить как обычного преступника? Он не дал такого шанса – ушел из жизни тогда и так, как сам захотел.

Спустя 12 лет 45-летний Дуглас Келли ушел вслед за Герингом – способом, который выбрал Геринг. Чего именно он "больше не мог"? Может быть, сознавать, что не застрахован от причинения зла другим? Или стыдиться смешанных путаных чувств? Или понимать, что границы совсем размылись?

Густав Гилберт. Главный дневник Нюрнберга

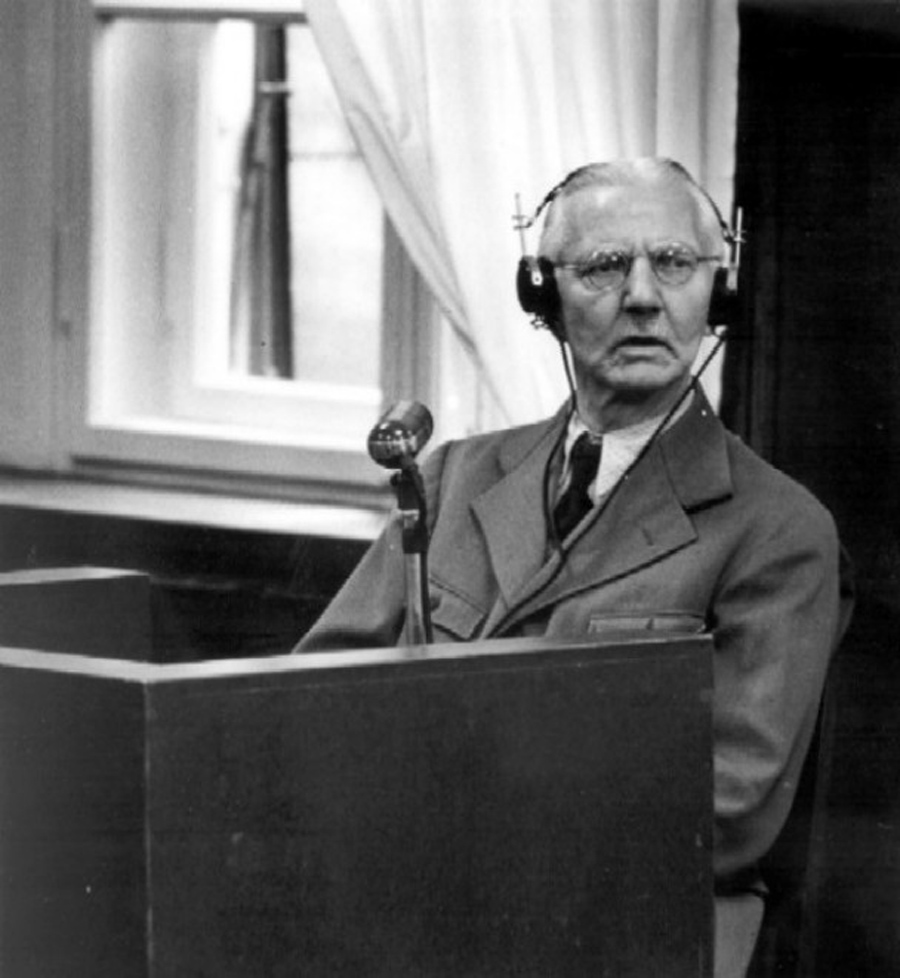

Член советской делегации, писатель Аркадий Полторак писал в "Нюрнбергском эпилоге": "Уже в первые дни процесса я заметил, что с подсудимыми часто беседует молодой американский офицер с повязкой «ISO» (служба внутренней безопасности). То был судебный психиатр доктор Джильберт (Полторак произносит имя Гилберта в фонетической транскрипции советской школы того времени - прим. Авт.). В Нюрнберге этому человеку завидовали журналисты всего мира. Как все они, Джильберт мог слушать и наблюдать происходящее в зале суда. Как никто из них, он имел возможность без всяких ограничений в любое время общаться с подсудимыми и в зале суда, и в камерах тюрьмы, и публично, и наедине.

Доктор Джильберт хорошо владел немецким языком, который, как рассказывали, был для него родным. Это еще больше расширяло возможности. Он знал многое, чего не знали другие. Журналисты буквально охотились за ним, надеясь выудить что-нибудь сенсационное для прессы. Но Джильберт умел держать язык за зубами. Перед самым концом процесса он сообщил мне, что заканчивает обработку своих дневников и несколько западных издательств очень торопят его с этим. Ему очень хотелось, чтобы и советские издательства приобрели эту рукопись. Джильберт передал мне первую ее половину для ознакомления. А полностью его книгу я прочел позже. Она была издана в США и во многих европейских странах. По-своему это очень любопытный документ, особенно для участников процесса. Джильберт дополняет общую картину увиденного в Нюрнберге рядом ярких деталей, о которых подсудимые поведали ему в частных беседах. Это как бы ежедневный комментарий самих подсудимых ко всем сколько-нибудь значительным событиям процесса, в какой-то степени объясняющий их собственное поведение в суде. Джильберт оказался тонким наблюдателем".

Сын австрийско-еврейских эмигрантов, Густав Марк Гилберт родился в Нью-Йорке в 1911 году. В 1939 году – с началом Второй мировой – получил докторскую степень в Колумбийском университете. Еще будучи аспирантом, публиковал исследования взаимосвязи чувств и памяти. Блестяще знал немецкий. Воевал. Служил в чине старшего лейтенанта в военной разведке, после высадки в Нормандии в ряду армейских офицеров направлен в Европу, допрашивал захваченных немецких офицеров. Сразу после окончания войны был командирован в Нюрнберг. Американские власти открыто рассматривали процесс не просто как суд, но как психологическую лабораторию, в которой клинически исследуется и доказывается бесчеловечное варварство в предельной форме. Гилберт был амбициозен – и работу в трибунале быстро осознал не просто как обязанность, но и как главный шанс в жизни.

Поначалу его задачей как тюремного психолога было в первую очередь поддерживать обвиняемых в максимально ровном спокойном и рациональном состоянии. Но вскоре ограничиваться этим он уже не мог и не хотел – и принял участие в полноценных исследованиях, на ходу обучаясь у Дугласа Келли недостающим навыкам. Гилберт изо дня в день наблюдал высокопоставленных заключенных-нацистов, во всех обстоятельствах – в камерах, на прогулках, за обедом, вел с ними многочасовые беседы, присутствовал при их разговорах с психиатром и на заседаниях суда, проводил всевозможные тесты, а вечерами подробно фиксировал наблюдения. Из этих записей родится одно из важнейших документальных свидетельств эпохи – "Нюрнбергский дневник".

Обвиняемые, пожалуй, благоволили Гилберту как никому другому – доверяли ему, делились с ним всеми переживаниями, искали его сочувствия. В каком-то смысле в общении с ним они превратились в детей, жавшихся к взрослому, и очень быстро перестали стесняться его и пытаться сохранить лицо. Люди эпохи фрейдизма, они испытывали описанное им состояние пресловутого "переноса" – все переживаемые чувства обратили на своего слушателя. Между тем сам Гилберт – опять-таки как мало кто другой – при всей внешней доброжелательности сумел остаться нечувствительным как к обаянию, так и к самым отвратительным проявлениям объектов наблюдения. На его глазах скатился до почти скотского панического "разобранного" состояния Риббентроп, пережил мощнейший духовный кризис Ганс Франк, окончательно потерял самообладание фон Папен, отважился взглянуть правде в глаза Альберт Шпеер. На его глазах монолитная шайка рассыпалась на два десятка ненавидящих друг друга одиночек: внутренние конфликты, объединение в сиюминутные маленькие коалиции, мини-бойкоты и наушничество быстро стали ежедневной реальностью Нюрнбергской тюрьмы. Каждый старался заполучить Гилберта на подольше в надежде заручиться его поддержкой. А он только дивился про себя: люди, еще недавно посмевшие присвоить себе право владения миром, теперь отказывались взять на себя ответственность, – за исключением разве что Геринга, в последовательной гордыне отстаивающего былые идеалы.

Работа в Нюрнберге прославила Гилберта. После этого он преподавал в Принстоне, университетах Мичигана и Лонг-Айленда. А в 1961 году выступил в Израиле на процессе Адольфа Эйхмана – как свидетель-эксперт. Именно феномен эсэсовского палача Эйхмана и его роль в Холокосте побудит Ханну Арендт гениально сформулировать ту самую "банальность зла" - до обидного простой и непротиворечивый ответ на вопросы о том, "как же они могли?!" Гилберт напишет несколько работ, в одной из которых детально проанализирует личность Геринга, а в другой – "Психологии диктатуры" – феномен Гитлера. Однако в шестидесятых его популярность стремительно сократится – как и авторитет главного специалиста по "нацистскому сознанию". Гилберта затмит молодой психолог Стэнли Мильграм, организовавший программу лабораторных экспериментов, исследующих Холокост. В новом времени оказалось гораздо интересней играть в превращение обычного американца в виртуального нациста, чем изучать признания реальных нацистов. Мильграм прославится как эксперт по "злокозненным авторитетам", а Гилберт практически уйдет со сцены и умрет в 65 лет в 1977 году. Впрочем, его книги по-прежнему высоко ценятся историками, а его личность регулярно увековечивается в литературе и кино о Нюрнбергском процессе.

Леон Голденсон. Еврей-исповедник

Психиатр Леон Голденсон сменил Дугласа Келли и работал с фигурантами Нюрнбергского процесса в последние шесть месяцев. Надо думать, эту иронию судьбы высокопоставленные нацисты оценивали как поистине кару небесную: им приходилось раскрывать самые потаенные секреты еврею – американскому еврею из Ньюарка, к тому же успевшему против них повоевать. Во время войны Голденсон служил в 63-й дивизии армии США во Франции и Германии. А теперь 34-летний психиатр оценивал психическое здоровье последовательных антисемитов, инициировавших гибель миллионов его соплеменников, - коменданта Освенцима Рудольфа Хёсса, главы МИД Третьего рейха Иоахима фон Риббентропа, редактора "Штурмовика" Юлиуса Штрейхера, командующего ВВС Германии Германа Геринга… С каждым заключенным, а также со множеством свидетелей на процессе Голденсон подробно говорил о Холокосте – это была не только профессиональная необходимость, это был главный вопрос, который его терзал.

Практически все беседы велись на английском языке с помощью переводчика, чтобы обвиняемые и свидетели могли пользоваться родным языком. Однако Риббентроп и гросс-адмирал Карл Дёниц, свободно владевшие английским, выбрали его для общения с психиатром.

Интервью, взятые Леоном Голденсоном у обвиняемых Нюрнбергским трибуналом, чрезвычайно показательны. Министр экономики Вальтер Функ спокойно вещал: "Слишком уж был высок процент евреев в законотворческой, экономической и культурной жизни нашего рейха. Но я не был радикалом! Я не предвидел массовых убийств". Сходные взгляды транслировал посол Германии в Австрии Франц фон Папен: "Гитлер не стремился к уничтожению евреев. Он просто сказал вначале, что еврейское влияние слишком велико. Понимаете, после 1918 года, когда проиграли войну, у нас был большой приток евреев с Востока. Это перенасыщение было абсолютно ненормальным для страны! Мы думали, что это нужно исправить". Альфред Розенберг, курировавший оккупированные территории Германии, сетовал, что евреи "плевали в немецкую культуру", контролируя "театр, издательское дело, торговлю и так далее". Даже стоя перед виселицей, даже отрицая ответственность за массовые убийства, они были не в силах отвергнуть основной тезис антисемитизма – существование "еврейского вопроса".

Лечение не входило в задачи тюремного психиатра – только пристальное наблюдение. Результаты – характерные и важные высказывания подсудимых – Голденсон исправно протоколировал, изо всех сил сохраняя объективность ученого. Надо полагать, это давалось ему нелегко. Вот он спрашивает Хёсса, каково тому было руководить убийствами детей того же возраста, что его собственные, жившие фактически там же, при концлагере. А Хёсс, отправивший в газовые душегубки и печи 2,5 миллиона живых людей из плоти и крови, бестрепетно отвечает: "Я лично никого не убил. Я просто руководил программой истребления". А вот Геринг патетически доказывает, что геноцид противоречит его "рыцарскому кодексу", что он "уважает женщин и считает неспортивным убивать детей", и что "никто не знает настоящего Геринга".

А вот личный адвокат фюрера, "мясник Польши" Ганс Франк разливается соловьем, делая предположения о ненормальных сексуальных потребностях Гитлера и о том, что его садистические наклонности компенсировали отсутствие любви к женщине, – и Голденсон с непроницаемым лицом фиксирует эти теоретизирования в духе "от коллеги – коллеге". А слушая Риббентропа, делает пометку: этот насквозь двуличный, текучий и изменчивый, как вода, лицемер не столько по-прежнему находится во власти обаяния Гитлера, сколько прилагает рассчитанные усилия для создания мифа о его непреодолимом личном магнетизме.

По возвращении в Штаты Голденсон прочел несколько лекций о подотчетных ему нацистах и уже собирался было написать книгу об этом беспрецедентном и поучительном опыте. Но не успел – умер в 50 лет от сердечного приступа в 1961 году. Семья Голденсона по каким-то причинам отнеслась к его наследию, словно к горячей картошке, которую поспешно перебрасывали из рук в руки. Может быть, дело было в страхе не справиться с заключенным в коробки с бумагами концентрированным ядом? Его вдова с конца 70-х до середины 80-х переслала архив мужа детям – двум сыновьям и дочери. Те же в итоге передали записные книжки и машинописные копии интервью своему дяде, брату Голденсона Эли. Впоследствии они откровенно признавали, что, если бы не его усилия, труд Леона никогда не увидел бы свет. Да и здесь помогло везение – отпущенная профессору медицины Эли Голденсону достаточно долгая жизнь и необходимые навыки работы с архивами. Он ушел на пенсию в 84 года по завершении карьеры практикующего невролога, ученого-исследователя. Закончил собственную книгу и только потом приступил к труду покойного брата. Расшифровал его многочисленные подробные записи, тщательно их изучил, организовал и обобщил материал, потратив на это больше пяти лет. И выпустил толстый фолиант "Нюрнбергские интервью" - спустя 60 лет после того как еврей Леон Голденсон раз за разом героически спускался в нацистский ад и опрашивал величайших грешников в истории. Почему они говорили с евреем, почему были откровенны с врагом, представителем ненавистных победителей? Эли Голденсон отвечал на это лаконично: его брат был профессионалом высочайшего класса, интеллектуалом, способным поддержать беседу на любом уровне, а также истинным джентльменом. Однако ранняя смерть Леона, по мнению Эли, – тоже на совести нацистов. То, что он от них услышал, нанесло ему незаживающие раны и безусловно сказалось на здоровье.

Все и всё в пределах нормы

Келли и Гилберт провели множество различных тестов. Например, знаменитый тест Роршаха: глядя на карточки с чернильными пятнами различной формы, нужно было ответить, что они напоминают, и какие именно части изображения заставили увидеть и сказать именно это. В то время тест Роршаха считался одним из самых ценных психодиагностических исследований. Скажем, те, кто видел в картинках динамику, движение, процесс, считались более творческими личностями. А те, кто усматривал там растения, животных или явления природы, – более "изолированными в межличностном плане". Результаты оказались любопытными: все подсудимые были напрочь лишены воображения и каких-либо творческих способностей. Даже те, кто, как главный финансист Ялмар Шахт, баловался стихоплетством, или прекрасно рисовал, как архитектор Третьего рейха и министр вооружений Альберт Шпеер, или обожал театр и оперу. Тем не менее, никаких девиаций тесты не показали. Норма. Все – в пределах нормы.

Кроме того, всем подсудимым пришлось пройти тестирование коэффициента интеллекта. Согласно его шкале, оценка от 128 баллов указывает на незаурядность вплоть до гениальности, показатель от 80 до 119 баллов говорит о норме, а итог ниже 65 баллов маркирует серьезные интеллектуальные проблемы. Тесты тщательно разрабатывались с учетом взрослых испытуемых. Уровень IQ рассчитывался в соответствии с учетом компенсации естественного ухудшения показателей пропорционально возрасту испытуемого. Фактически уровень интеллекта пожилых людей, таких, как Папен, Редер, Шахт и Штрейхер, на 15–20 % ниже приводимых данных, но полностью соответствует данным для их возрастных групп. Первыми по результатам оказались: Шахт (143), Зейсс-Инкварт (141), Геринг (138), Дёниц (138), фон Папен (134).

Результат ошеломил психиатров: все подсудимые легко преодолели отметку среднего значения. Даже самый низкий показатель IQ – у Штрейхера – все равно превышал середину нормы. Общий средний балл 21 заключенного – те самые 128, говорящие о высоком интеллекте и незаурядности (Геринг, кстати, страшно обиделся на третье место и потребовал повторного тестирования в надежде все-таки выиграть в этом забеге). Надо сказать, результаты IQ-тестов долгое время держались в секрете – их не опубликовали в отчетах и постарались вообще вывести из обсуждения: даже сами психиатры оказались не в силах принять шокирующий факт – высокий интеллект и одаренность величайших преступников в истории человечества.

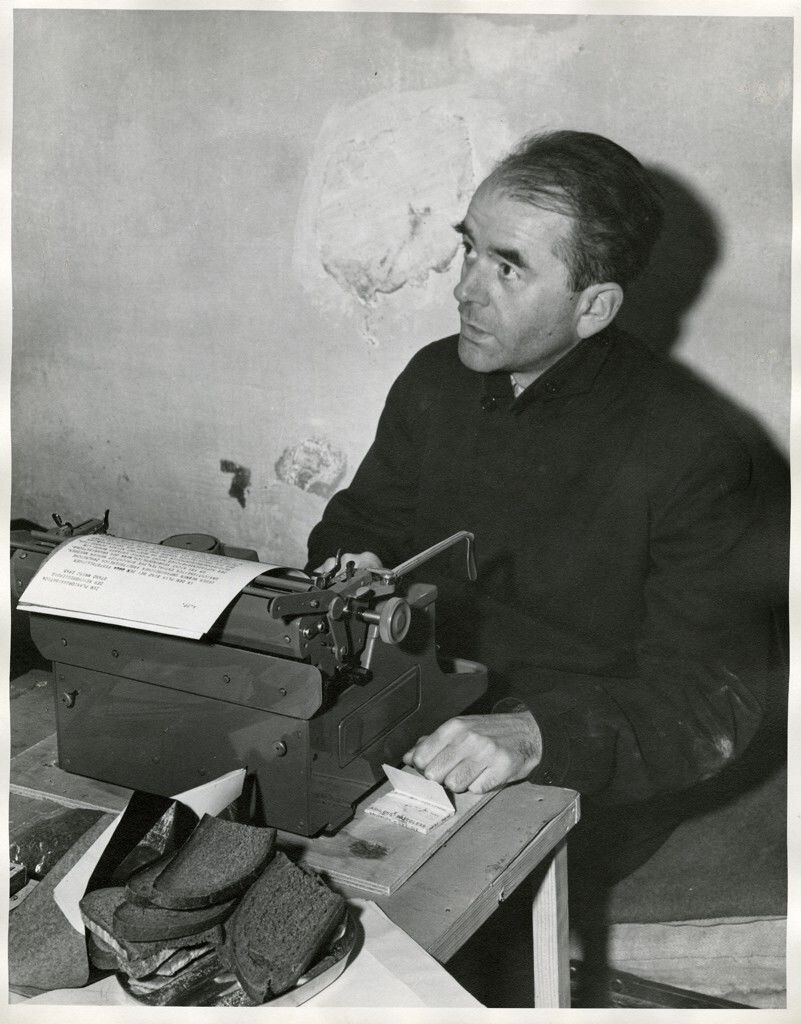

Еще одним способом оценки были тематические апперцептивные тесты: с помощью повествовательных приемов они выявляли скрытые слои психики. Также Гилберт давал подследственным различные задания творческого или аналитического характера – например, написать автобиографическое эссе, комментарий к какому-то резонансному политическому событию в Третьем рейхе, пояснение необходимости каких-либо шагов и даже попытку очерка собственной психологии. И нацисты – основные и факультативные фигуранты – охотно садились за перо, польщенные интересом к их авторитетному мнению.

Скажем, генерал Герд фон Рундштедт написал для Гилберта целое сочинение "Был ли Гитлер великим полководцем", в котором оценивал навыки фюрера как военачальника и в итоге пришел к выводу, что тот проиграл войну потому, что слушал не генштаб, а "безответственный мирняк из партии и пропагандистских кругов". Судья СС оберштурмбаннфюрер Конрад Морген корпел над "апологией" (оправданием) психологических причин массовых истреблений – и в результате черным по белому признал, что знал о зверствах в концлагерях (хотя и пытался путано доказать, что как-то им противодействовал). Генерал СС Освальд Поль, главный администратор концлагерной системы Третьего рейха, написал целую автобиографию, в которой проговорился о многих особенностях Гитлера и Гиммлера. Да и легендарное шокирующее саморазоблачительное жизнеописание Рудольфа Хёсса, поистине уникальный документ расчеловечивания целой нации, появилось на свет только благодаря настойчивой просьбе Гилберта. Рейхсминистр экономики Вальтер Функ писал о психологии, философии и идеологии Гитлера, сотрудник министерства пропаганды Ганс Фриче составил подробную психологическую характеристику Йозефа Геббельса и описал масштабы его вероятного влияния на немецкий народ.

Гауптштурмфюрер Гельмут Фишер подробно проанализировал организацию науки, политику высшего образования и отношения между учеными при национал-социализме. Коллекция Гилберта из множества рукописных документов будет впоследствии передана в архив Яд Вашема.

И вот, имея на руках результаты тестов, записки обвиняемых и расшифровки интервью с ними психологи и психиатры бились над разгадкой важнейшего вопроса: они имеют дело с патологией – или с чудовищным вариантом нормы? Каковы пропорции "вируса нацизма" и осознанного "злого умысла"? Раз за разом задача сходилась с ответом. И раз за разом психиатры и психологи отказывались верить своим глазам.

Поле битвы. Спина к спине – и друг против друга

Насколько безупречными были выводы Келли, Гилберта и Голденсона с точки зрения развития науки? Для своего времени они, безусловно, использовали передовые технологии. Заключения делали уверенно, но, как станет понятно спустя десятилетия, с некоторой погрешностью: игнорируя специфику выборки. Скажем, не учитывали деморализованность своих "подопечных" и не делали поправку на условия – тюрьму, страх возмездия и казни. Кроме того, психиатрия сороковых во многом основывалась на идеях Фрейда, которые при этом еще и не применялись единообразно – и у экспертов Нюрнберга не было общего психиатрического словаря. Поэтому интерпретации Келли и Гилберта существенно разнились. Тесты Роршаха, тогда считавшиеся исследованием первого выбора, спустя несколько десятилетий уже не пользовались таким доверием. В семидесятых доктор Молли Харроуэр, эксперт методики Роршаха, провела тестирование унитарианских священников и психиатрических амбулаторных пациентов – и объединила результаты с итогами проверки нацистов. Затем она попросила десять коллег определить и отделить результаты фигурантов Нюрнберга. Эксперты не смогли. В наши дни тесты Роршаха используются редко, мало и практически никогда самоценно: большинство специалистов считают, что их результаты провоцируют слишком предвзятые и вариативные оценки.

Однако в 1945-46 годах Келли и Гилберт располагали только современным им инструментарием. И работали на пределе возможностей и энтузиазма.

Поначалу их тандем был, казалось, задуман самой судьбой. Келли – одаренный психиатр, эрудит, интеллектуал, эксперт системы Роршаха, - имел единственный недостаток: не знал немецкого и нуждался в услугах переводчика. Гилберт – отличный психолог – свободно владел немецким, но очень мало знал о тестах из арсенала психиатрии. Для обоих работа на трибунале была профессиональным вызовом, судьбоносность которого они отчетливо сознавали. Никогда прежде у них не было ни шанса, ни желания, ни возможности исследовать личности людей, еще недавно владевших миром.

Они во многом зависели друг от друга и опирались на взаимные достижения. Однако довольно скоро стали существенно расходиться в интерпретациях и толкованиях полученных данных. Гилберт склонялся к выводу, что узники Нюрнбергской тюрьмы – "одержимые демонами психопаты", Келли полагал, что

"вполне вероятно, что многие люди в определенных обстоятельствах опустились бы до аналогичного поведения".

И каждый трактовал полученные данные в пользу своей теории.

Партнерство Келли и Гилберта было отнюдь не безоблачным. Когда Келли покинул Нюрнберг, передав эстафету Голденсону, Гилберт обвинил его в краже своих записей. При этом Келли уже начал переговоры с издателями о создании книги. Он написал Гилберту с просьбой предоставить интервью и стенограммы судебных заседаний, и, конечно, встретил отказ: того раздражало, что экс-коллега явно узурпирует лавры главного доверенного лица нацистских лидеров и обладателя самых темных эксклюзивных секретов. Оба одновременно работали над книгами-конкурентками и боролись за владение уникальными данными. Келли угрожал подать в суд на Гилберта, если тот использует его материалы тестирования, а Гилберт обвинял Келли в фальсификации записей.

Как бы то ни было, оба считали, что могут предложить стройную концепцию – несмотря на ограниченный размер выборки, неубедительные тесты, распри и отсутствие четких стандартов и определений. Келли настаивал, что "нацизм – это социокультурное заболевание. В Нюрнберге у меня были для изучения самые чистые из известных культур нацистского вируса – целых 22 флакона. Но подобное можно встретить в любой стране – за большими столами, за которыми решаются важные вопросы". Гилберт же утверждал, что нацизм не был частью нормального человеческого поведения, а являлся некоей особой, единственной в своем роде разновидностью психопатологии.

По Келли, тьма гнездится в каждом человеке. По Гилберту, тьма, поглотившая нацистов, была уникальной.

В одном они сходились: ужас в том, что эти нелюди – люди, они – вменяемы, они – нормальны.

Нормальными были высокопоставленные нацисты – со всеми результатами тестов, говорящими о несомненной незаурядности и зашкаливающем уровне амбиций. Нормальными были и их рядовые подчиненные – те, кто беспрекословно выполнял приказ, не осмысляя, не сомневаясь, не позволяя себе задуматься или поддаться эмоциям. Та самая банальность зла – обыденная готовность к нему, спокойное рутинное вписывание чудовищных реалий в ежедневную жизнь и быт. По большинству фигурантов вердикт психиатрического консилиума определился сразу. Выраженной патологической склонности к насилию не обнаружилось ни у кого. Все очевидно вменяемы, интеллектуально и эмоционально полноценны, реакции в пределах нормы. Серьезные сомнения и дискуссии вызвали только пятеро – Роберт Лей, Юлиус Штрейхер, Рудольф Гесс, Густав Крупп и Герман Геринг. За ними долго наблюдали, анализируя изменения в состоянии. Однако и они, за исключением Круппа, в итоге были признаны вменяемыми и в полной мере способными ответить перед судом за совершение банального зла.

Погружение в темные омуты ни для кого не прошло бесследно. Дуглас Келли перестал сопротивляться, сдался "воронке" и ушел под воду в отчаянном бессилии. Леон Голденсон какое-то время держался на поверхности, но в конце концов тоже замер на воде вниз лицом. Густав Гилберт сопротивлялся течению, барахтался, выплыл и уцепился за твердую поверхность, но не выбрался на землю окончательно, оставшись на линии прибоя.

Дуглас Келли, Густав Гилберт и Леон Голденсон так никогда и не смирились с тем, что им открылось. Обычность, обыкновенность, скучная пыльная изнанка пугающего и завораживающего ожидания самой последней, самой страшной, самой главной тайны. Никакой тайны не было. Пустота.

Нацистская Германия страдала политической, а не психологической патологией, – вот что констатировали работавшие с "нюрнбергскими пациентами" специалисты. Споры этой ядовитой культуры, как оказалось, невозможно удалить до конца – и специфическая инфекция узнаваемой анатомии и генеза по сей день вспыхивает там и сям, ошеломляя человечество новыми штаммами. Но, по крайней мере, иммунитет планеты способен распознавать атаку "вируса нацизма". Благодаря Нюрнбергу, впервые рассмотревшему его под микроскопом.

Источники:

Густав Гилберт «Нюрнбергский дневник»

Aaron Rothstein «Psychology at Nuremberg»

Jon Kalish «A Jewish doctor who put Nazis on the couch»

Douglas Main «Nazi Criminals Were Given Rorschach Tests at Nuremberg»

Ian Nicholson «Psychologist of the Nazi mind»

Александр Звягинцев «Врачи искали «вирус нацизма»»

Caren Chesler «Rudolf Hess’ Tale of Poison, Paranoia and Tragedy»

Katherine Ramsland «Professional Suicide»