У Нюрнбергского процесса было и еще одно название, неофициальное: "процесс шести миллионов слов". Именно столько их прозвучало, именно столько перевели синхронисты, именно столько услышал и прочел мир. На международном трибунале над фашистскими преступниками работало 315 журналистов и писателей из тридцати одной страны. За месяцы, что шел Нюрнбергский процесс, созданы тысячи газетных статей и очерков, сделано 25 тысяч фотографий, снято несколько десятков фильмов.

"Холодным, сырым и туманным ноябрьским утром 1945 года с Центрального аэродрома в Москве вылетели два транспортных самолета "дакота", взявших курс на запад, – вспоминал глава берлинского отделения ТАСС Даниил Краминов. – На жестких металлических скамьях, вытянувшихся вдоль стенок с редкими круглыми окошками, сидели уже немолодые, несколько старомодно, но тепло одетые люди. Их имена, записанные бортпроводником в пассажирских листах, были хорошо известны в Советском Союзе, а также и за его пределами".

Это были прославленные художники-карикатуристы, кинорежиссеры и операторы, известные военные корреспонденты. Все они летели в Нюрнберг: прессу и документалистику СССР представляли на Международном трибунале в общей сложности 45 человек. В десант входили и маститые писатели – Всеволод Вишневский и Леонид Леонов, Константин Федин и Всеволод Иванов, Семен Кирсанов и Юрий Яновский. Лучшие в советской публицистике перья были остро заточены: они призваны донести до всего мира необходимость совершающегося в Нюрнберге возмездия.

Смерть смерти!

Мысль о том, что осудить нацистское зло должны те, чьи слова значимы для мира, была не нова. Летом 1942-го, когда решение о будущем трибунале еще не оформилось, сподвижник Рузвельта Гарри Гопкинс предлагал создать неофициальную Международную комиссию, в которую вошли бы признанные авторитеты. От Испании - Хулио Альвартес дель Вайо – публицист и социалист, бежавший от режима Франко в эмиграцию. От Италии – тоже политик и тоже эмигрант, впоследствии министр иностранных дел Карло Сфорца. Место от нашей литературоцентричной страны было зарезервировано за Алексеем Толстым – знаменитым "красным графом", после эмиграции отлично вписавшимся в советскую номенклатуру, лауреатом трех Сталинских премий первой степени.

Примечательно, что именно Толстой принимал участие в первом в мире открытом процессе над нацистскими преступниками, который проходил в декабре 1943-го в Харькове.

Тот процесс не только стал юридическим прецедентом, но и заложил принципы, согласно которым подобные трибуналы освещали впоследствии. Так, в Харьков, помимо советской прессы, съехались репортеры "Нью-Йорк таймс", "Таймс", "Дейли экспресс". "В 1945 году хотели собрать фильм о Толстом из материалов кинохроники, - вспоминал поэт Валентин Берестов. - Оказалось, Алексея Николаевича больше всего запечатлели на пленке как члена Чрезвычайной комиссии по расследованию фашистских преступлений. Фашизм отступал, и обнажались его страшные следы. Готовился счет, предъявленный потом на Нюрнбергском процессе".

Пожалуй, после смерти Толстого в феврале 1945-го, самым известным публицистом оставался Илья Эренбург. Крупнейший мастер антинацистской пропаганды, он был военным корреспондентом в Испании, а в СССР окончательно вернулся, только когда нацисты заняли Париж. Эренбург напечатал за годы войны полторы тысячи статей, впервые употребил словосочетание "День Победы" и стал автором призыва "Убей немца!". Переоценить его слово в годы войны было невозможно, газеты с его публикациями зачитывали до дыр. Гитлер называл Эренбурга злейшим врагом Германии, а в конце войны даже официальная советская пропаганда его приструнила, посчитав риторику и стилистику уже разжиганием ненависти к немецкому народу.

Злейший враг Германии

Процесс начался 20-го ноября 1945-го. В это время писатель находился в Европе, откуда отправлял в "Известия" свои "Письма из Югославии". Получив предложение поехать в Нюрнберг, немолодой, легко одетый Эренбург решил купить пальто. В послевоенном Белграде это оказалось проблемой, пока о планах писателя не узнал один чудом выживший еврей-лавочник. Он сказал: "Смерти избежали три скорняка. Если Илья Эренбург едет на суд кровопийц, то мы умрем, а достанем ему пальто. Пусть они видят, что мы можем шить. Вы должны сказать, чтобы их всех повесили..." В Нюрнберг писатель въезжал в роскошном полушубке.

К этому времени лимит пропусков в здание суда для советской стороны был уже исчерпан, но публицист пригрозил: "Я сейчас же уеду. Пусть станет известно, что Эренбурга не пустили на процесс гитлеровских разбойников". Пропуск нашелся. Эренбург был узнаваем во всем мире, и в коридорах суда ему не давали прохода. Узнали его и подсудимые. Карикатурист Борис Ефимов вспоминал: "Появление его лохматой седой головы и слегка сутулящейся фигуры в коричневом грубошерстном костюме с многочисленными орденскими ленточками на груди не остается незамеченным... Я вижу, как обращается в сторону вошедшего мутный взор Розенберга, слегка поворачивает надменную физиономию Кейтель, и "сам" Геринг косится на Эренбурга заплывшим, налитым кровью глазом".

В Нюрнберге Илья Григорьевич написал два очерка, и в них есть все, чем славна судебная хроника процесса: от презрения к преступникам до веры в будущую победу гуманизма, от напоминания о слезах и горе, выплаканных Европой, до ненависти к фашистскому режиму. "Мораль истории": "…Что касается личностей подсудимых, то что о них сказать? Перед нами мелкие злодеи, совершившие величайшие злодеяния. Каждый из них душевно и умственно настолько ничтожен, что, глядя на скамью подсудимых, спрашиваешь себя: неужто эти злобные и трусливые выродки обратили Европу в развалины, погубили десятки миллионов людей?

Но если для созидания нужен гений, для разрушения его не требуется: убить Пушкина мог и дегенерат, сжечь книги Толстого мог и дикарь. (…) Чувствуешь горячее дыхание истории. Повесят преступников: того требует совесть. Но осудят не только фашистов — осудят и фашизм. Осудят тех, кто его породил, и тех, кто хочет его воскресить, — его предтеч и его наследников. Народы слишком много пережили горя, они не сводят глаз с Нюрнберга. Здесь и старая черногорка, детей которой немцы сожгли, и друзья Габриеля Пери, и та женщина из Мариуполя, которая говорила мне, что, когда ее дочку немцы раздели, девочка плакала: "Холодно, дяденька, я не хочу купаться", а "дяденька" ее закопал живой, здесь и вдова русского солдата, здесь и дети из Лидице, здесь все, здесь все мои близкие, все друзья, люди, в ком есть сердце, и все они говорят: "Уберите с земли фашистов! Уберите из душ, из голов миазмы фашизма. Пусть будут колосья, и дети, и города, и стихи, и пусть будет жизнь! Смерть смерти!" ("Известия", 1 декабря 1945-го).

Читайте также

Ничего не забыто

Сталин лично одобрил список из 24 советских журналистов для отправки в Нюрнберг. Затем советское представительство постепенно расширили до 45 человек – и из-за конкуренции между Совинформбюро и ТАСС, и чтобы не отстать от американо-британского освещения международного процесса. Публикации о процессе в газете «Известия» сопровождались серией карикатур Бориса Ефимова "Фашистский зверинец". В состав делегации входили и трое знаменитых карикатуристов творческой группы "Кукрыниксы" – Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов.

Конечно, съехавшиеся на Нюрнбергский трибунал "с лейкой и блокнотом" были совсем разными: по силе таланта, по темпераменту, в конце концов, по рангу. Связывало их то, что практически все имели за плечами фронтовой опыт и личную уверенность в справедливости возмездия. Военными корреспондентами работали как "зубры", так и репортеры: Борис Полевой (пять боевых орденов) и Давид Заславский, Михаил Долгополов (в Нюрнберге оказался старше многих, за что получил прозвище "Папа", а в мирной жизни писал о цирке) и подполковник Юрий Корольков, Василий Величко и Виктор Шестериков. И многие другие.

В начале процесса их всего сильнее поражала мирная обыденность подсудимых. "Как-то в морозном коридоре я разговаривал с Всеволодом Ивановым, - вспоминал написавший о трибунале множество очерков Борис Полевой. - Он недоуменно меня спросил: "Как это все понять?.." Я ответил: "Не знаю". Судьям было нетрудно разобраться: состав преступления был налицо. А мы, писатели, хотели понять другое: как эти люди стали такими, способными на все то, о чем шла речь, и как могли другие люди беспрекословно выполнять их приказы? Хотели понять, но не могли. (…) Кровавая бухгалтерия, и только". Определение "банальность зла" появится только спустя годы.

Но от представленных на трибунале доказательств нацистских деяний даже видавшие всякое мужчины не могли заснуть без снотворного. Тот же Борис Полевой писал, что после допроса Геринга только в одном мог найти забвение. Вынужденные слова "второго наци" Германии и "верного паладина Гитлера" о "загадочном" советским человеке, которого не понимала и не понимает буржуазная Европа, заставили его вспомнить о своем фронтовом знакомом, летчике-истребителе Алексее Маресьеве. "Повесть о настоящем человеке" была написана за 12 дней. Именно Нюрнберг окончательно превратил Полевого из очеркиста в известного всей стране прозаика.

"Халдейники" и "курафеи"

Если говорить на принятом среди снайперов пера сленге, Борис Полевой переродился из "халдейника" в "курафея". Дело в том, что в разрушенном городе журналисты жили согласно статусу. Признанные и заслуженные – одним словом, корифеи - получили номера в "Гранд-отеле", народ попроще поселили в пресс-кемпе, на территории дворца карандашного короля Иоганна Фабера. Оттого отель, по воспоминаниям, стали иронически называть "курафейник", а пресс-кемп – "халдейник": среди его постояльцев был фотокорреспондент капитан Евгений Халдей. Вторым прозвищем замка Фабершлосс стало "Замок ужаса" – из-за невероятной безвкусицы обстановки.

Но история стирала разницу в статусах. Константин Федин, жил, конечно, в "курефейнике" (по дороге, в Берлине, он попал в автоаварию, и добрался до Нюрнберга только к середине января).

А совсем молодым человеком он когда-то зарабатывал на жизнь, играя на скрипке как раз в "халдейнике", где тогда был ресторанчик. Федин покинул Нюрнберг, когда началась Первая мировая, и вот, вернулся спустя 30 лет, разнося по миру горькое эхо уже другой войны. Его судебные очерки, пожалуй, самые поэтичные. Преступники скульптурно вылеплены ("Развеянный дым"), свидетели обвинения, узники Маутхаузена и Освенцима, взывают к отмщению ("С высоты последней ступени"). "На разбитом баркасе": "Когда я вглядываюсь в скамью подсудимых, она мне кажется разбитым баркасом, за борт которого уцепились полупокойники-пираты. Баркас трещит. Уже не осталось на нем ни снастей, ни спасательного круга, ни надежного обломка. Все смыла прочь бурная волна. Но вцепившиеся в борта руки судорожно крепки в своей предсмертной хватке. (…) Годами вели они разбой в беспредельной открытой воде земного шара. Их команды заходили далеко от германских берегов — в Атлантику и в Баренцово море, в Индийский и Великий океаны. Всюду, где плавал человек, они стремились захватить беспощадное господство. Всюду, куда достигали их стальные подводные снаряды-лодки, прозрачная голубая вода морей траурно мутнела от человеческой крови". ("Известия", 25 января 1946-го).

А вот Леонид Леонов, ставший судебным хроникером еще на Харьковском процессе, скорее неистов. Его слова тоже слышали в мире: еще в 1942-м Леонов написал два письма "Неизвестному американскому другу" – напоминание об ответственности всех стран за судьбы человечества, о необходимости открытия второго фронта. Письма транслировали крупнейшие радиостанции США. И уже к середине 1940-х повести Леонова охотно там переводили.

Очерк "Гномы науки" об экспериментах, которые проводили над заключенными Дахау нацистские светила медицины: "...Мне кажется, что утомление всякой цивилизации начинается с помрачения национальной морали. За тысячу лет много ли раз пытался Запад промыть и почистить старые, запущенные водоемы своей культуры? Благодеяния цивилизации становятся людским проклятьем, когда они не освящены мечтой о всечеловеческом счастье. Тогда цивилизация выходит на столбовую дорогу истории, убогий и облезлый зверь, и грызет все, что попадается ей на пути, пока не проучит ее кто-нибудь гневный палкой в подворотне. (…) Я кланяюсь вам отсюда, всем врачам моей страны, генералам и рядовым советской медицины, которые радуются, как личному счастью, принимая на руки маленькое тельце нового гражданина вселенной, и горюют, как о собственном несчастье, когда смерть крадет у них из-под рук свою добычу. Я думаю о нашем простом сельском враче (…), у которого порой единственный инструмент - безупречное мастерство и проникновение в инженерию человеческого тела. Он видит в человеке не кролика, как эти гномы из Дахау, а прежде всего - свободного творца хлеба, песен и машин. Только воистину живое умеет ценить жизнь. И потому безвестный врач где-нибудь в крохотном городке Чистополе на Каме представляется мне – из университетского города Нюрнберга – величайшим гуманистом на свете". ("Правда", 22 декабря 1945-го).

От пафоса до памфлета

Но самым громким советским рупором в многоголосом пуле трибунала стал, безусловно, Всеволод Вишневский, написавший в Нюрнберге больше двадцати очерков. Капитан 1-го ранга, заслуживший свои первые награды еще в Первую мировую, он даже на поздравления отвечал по-военному: "Служу Советскому Союзу!" Своей задачей Вишневский считал "научный, систематический анализ национал-социализма — современного капиталистического "модерна" в немецком обличии". И очерки писал столь же патетически, будто печатая шаг. "Ничего не забыто": "Замысел преступников, сидящих на скамье подсудимых, был авантюристически размашист: "Германия — это Европа", "Германия — это земной шар", — говорили они. Им хотелось своим хриплым криком из Берлина командовать всем человечеством, поворачивать его, как им угодно, и дрессировать в свете немецких факелов и под рев прусских оркестров. Им хотелось выстроить все нации по шнурку и дать им своих рейхслейтеров. (…) Да — все это было. И пусть память наша не упустит ничего. Пусть она и здравый наш смысл, и неумирающая вера наша в светлый мир, в любовь и дружбу, в братские начала человеческого труда, в общий прогресс помогут нам начисто и навсегда убрать из этого мира кошмар фашизма". ("Правда", 16 декабря 1945-го).

Однако одновременно с высоким штилем Вишневского в Москву летели совсем иные строки, скорее, памфлетные. Их автор – фельетонист Семен Нариньяни, после войны достигший такой известности, что Райкин упоминал его в своих монологах. В коридорах трибунала Нариньяни прославился шуткой:

"Что-то сегодня Геринг выглядит каким-то измятым? - Ничего, еще отвисится".

Этот голос тоже был необходим. "О них и вообще": "…Что же касается бывших нацисток, то, если верить местным газетам, засидевшиеся нюрнбергские фрау заняты главным образом составлением объявлений. (…) "Фрейлен 35 лет, рост — 172 сант., вес — 84 кил., материально обеспечена. Ищет спутника жизни. Предпочтение будет оказано пострадавшему от нацизма или еврею". Геринг и Штрайхер еще не повешены, а златокудрые нацистки думают уже о том, как выгоднее приспособиться к новым условиям.

Нюрнбергский процесс несколько затянулся. (…) Затяжка сеет кое-какие несбыточные иллюзии и у подсудимых. Некоторые из них продолжают еще на что-то надеяться. Дениц и Редер сидят в темных очках. Гросс-адмиралы берегут глаза от электрического света. Геринг кутается в тюремное одеяло, как в плед: приговоренный к смерти боится насморка. Франк бреется два раза в день, он ходит в суд, как на службу. (…) Распорядок совсем не обременительный. И все же Розенберг укоризненно смотрит на судей, если вечернее заседание заканчивается на пять минут позже установленного регламента. Философ расизма смотрит на часовые стрелки и думает, что время работает на него. Увы! Над скамьей подсудимых тоже висят часы. Смотреть нужно на них. Они отсчитывают последние минуты преступникам".

Их нравы

Процесс продолжался долгие десять месяцев. В советской прессе тема оставалась востребована, западные журналисты, написав о первых заседаниях, "хирели" без сенсаций. И когда во Дворце юстиции раздавались звуки гонга, извещавшие о том, что следует ждать беспрецедентной новости, сбивали друг друга с ног.

Режиссер Роман Кармен рассказывал: "У американских корреспондентов очень интересная система письма. У нас делается так: мы уходим из зала суда, потом Вишневский, Полевой или Всеволод Иванов пишут корреспонденции. (…) Американский корреспондент выхватывает что-то: "Защитник Геринга требует то-то и то-то... Трибунал ему в этом отказал". Поднял листок уже на телеграфном бланке. Сразу к нему бесшумно несётся курьер и несёт листок на телеграф".

С одной стороны, советские публицисты погоню за "жареным" порицали. Тем более что иногда мировая пресса "выпускала из рукава нюрнбергские утки" (Нариньяни). И, скажем, американская газета "Stars and Stripes" сообщала о том, что советский обвинитель генерал Руденко пытался застрелить Германа Геринга. Или что 20 тысяч эсэсовцев, убежавших из лагеря Дахау, движутся к Нюрнбергу, чтобы освободить того же Геринга из тюрьмы. С другой стороны, так или иначе, журналисты из СССР столкнулись с конкуренцией и задумались.

Западная пресса не была монолитной, и политика газет разнилась. Но многие из западных журналистов были просоветскими или, по крайней мере, лояльными. Как Ральф Паркер, работавший в Москве, а впоследствии оказавшийся двойным агентом и оставшийся жить в СССР. Или участники движения Сопротивления чешский прозаик Ян Дрда и поляк Эдмунд Османчик. Был в пресс-пуле и норвежский журналист Вилли Брандт – тот самый, кому в 1969 году суждено стать канцлером Германии, тот самый, кто в 1970 году опустится на колени в Польше, перед памятником героям и жертвам Варшавского гетто. В день журналисты отправляли своим агентствам до 120 000 слов, печатавшихся затем в виде статей и новостных заметок по всему миру.

Первым корреспондентом United Press International был Уолтер Кронкайт, в будущем – легендарный телеведущий вечерних новостей СВS с колоссальным уровнем доверия со стороны американцев.

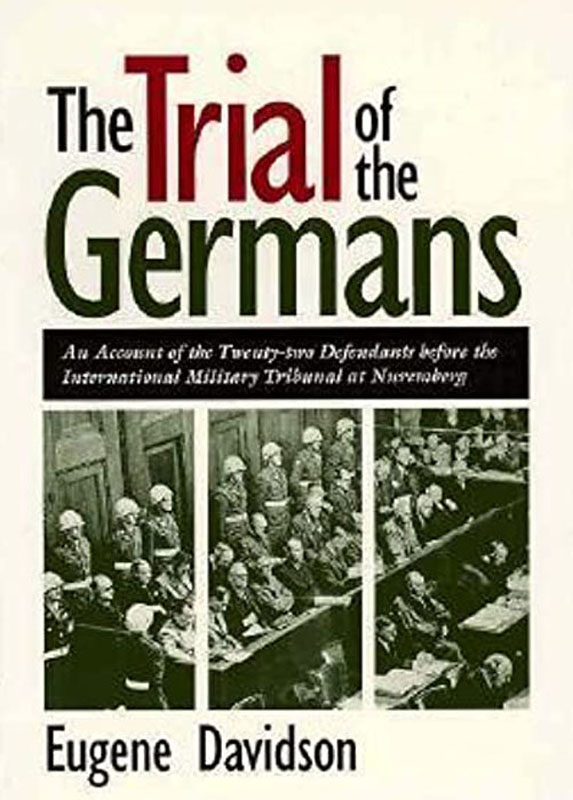

Нюрнбергский процесс освещали журналисты Маркиз Уильям Чайлдс и Юджин Дэвидсон. Последний писал в книге "Суд над нацистами": "Обвиняемые вели себя как люди, очнувшиеся от фантастического сна, в котором они играли придуманные кем-то роли; теперь они очутились в реальном мире, отвергающем нацизм, в котором убийство невинных людей всегда наказуемо, и взглянули на собственные зверства с недоверием и ужасом".

Прослеживались, однако, и иные тенденции. Как позже отметит в книге "Охотники за нацистами"» Эндрю Нагорски, "маститые журналисты, среди которых были такие звезды, как Уильям Ширер, Уолтер Липпман и Джон Дос Пассос, поначалу испытывали заметный скепсис: "Все это только шоу, надолго оно не затянется, и все равно их всех скоро повесят". А в США драма, разворачивающаяся в зале суда, не только вызывала недоверие, но и разжигала оппозиционные настроения противостоящих политических сил. Мильтон Майер писал в своей колонке для журнала "Прогрессив": "Месть не поднимет мертвых из могил", утверждая, что "доказательств из освобожденных концлагерей в обычной юридической практике было бы недостаточно для обвинения таких масштабов". А критик из "Нейшн" Джеймс Эйджи даже предположил, что документальный фильм о Дахау, показанный в зале суда, был пропагандистским преувеличением".

Инженеры человеческих душ

Прилетали на трибунал и европейские и американские писатели. Например, старшая дочь Томаса Манна Эрика Манн – немецкая юмористка, журналистка и автор детских книжек. Гвардейский капитан Ричард Луэллин, автора романа 1939-го года "Как зелена была моя долина". Такие разные люди, как интеллектуалка и феминистка из Аргентины Виктория Окампо, прославившаяся еще и тем, что ей посвящали свои произведения Игорь Стравинский, Хорхе Луис Борхес и Грэм Грин. И англичанка Гитта Серени – ее называли женщиной, которая пыталась очеловечить монстров.

Она с детства интересовалась нацизмом, а познакомившись в Нюрнберге с архитектором Гитлера Альбертом Шпеером, впоследствии выпустила его биографию. Есть у нее книга и о коменданте Собибора и Треблинки Франце Штангле. Неоднократно присутствовал на слушаниях Эрнест Хемингуэй.

31-го марта до 3 апреля 1946-го на трибунал прибыл почетный гость – знаменитый британец Ивлин Во, чей роман "Возвращение в Брайдсхед" входит в сотню лучших англоязычных романов XX века. Во время войны он служил в морской пехоте и участвовал в десантной операции в Ливии, получил звание капитана, со специальным заданием побывал в 1944-м в Югославии. В 1980-м было обнародовано его письмо сыну Черчилля Рэндольфу:

"Заметки о Нюрнберге. Сюрреалистический спектакль. Среди груды развалин, отдающих трупным запахом, два дома: роскошный отель и не менее роскошное здание суда. Барочный зал кайзера Вильгельма. Мебель и освещение функциональны. Нескончаемый приглушенный щебет переводчиков. Перевод почти синхронный. Странное ощущение: видишь, как переругиваются двое здоровенных мужчин, а из наушников в это же самое время раздается визгливый женский голосок с американским акцентом. Очевидный парадокс: на судейской скамье восседают с застывшими квадратными лицами русские — все как один в высоких сапогах и с эполетами; все остальные в гражданском. Русские неподвижны, напряженно, как-то ошарашенно вслушиваются; вид такой, как у венецианских послов при дворе персидского шаха во времена Возрождения. (…) В Геринге, как и в Тито, есть что-то от почтенной матроны средних лет. Риббентроп напоминает жалкого школьного учителя, над которым постоянно измываются ученики. Он знает, что не подготовился к уроку, и знает, что ученикам это известно. Он только что допустил ошибку, решая на доске арифметическую задачу, и его подняли на смех. Он знает, что в этой школе ему рассчитывать не на что, и все же надеется продержаться до конца семестра, чтобы получить «положительную характеристику» и устроиться в другую школу — похуже. Лжет машинально, по мелочам и без всякой выгоды для себя (…). Английские юристы демонстрируют завидное рвение и esprit de corps (честь мундира – прим.Ред.). Никакой пресыщенности. Трудятся в поте лица в полной уверенности, что делают дело исторической важности".

Что ж, не зря Ивлин Во заслужил славу сатирика. Правда, в конце письма он все же припишет: "Пожалуйста, не цитируй меня ни при каких обстоятельствах, чтобы не получилось, будто я плачу неблагодарностью за приглашение на процесс или же скептически отношусь к тому, что здесь происходит…"

Может быть, именно здесь проходил раздел в отношении писателей к происходящему в зависимости от того, где и как им выпало пережить войну. Пресыщенный Во был сосредоточен на деталях, скептичен и ироничен. Практически уничтоженный жизнью в нацистской Германии Ганс Фаллада пытался понять, как жить дальше, - Константин Федин вспоминал: "Нервический, болезненно-нетерпеливый, он говорил обрывисто, внезапно задавая вопросы: "Простые немцы должны знать: что же дальше? Нюрнбергский процесс им безразличен, они боятся, что их вновь обманут. Они ненавидят свое прошлое, но не видят ясного будущего". Французский публицист Раймонд Картье, в том же году написавший книгу "Тайны войны. По материалам Нюрнбергского процесса", констатировал: "Суд над ними был судом над режимом в целом, над целой эпохой, над всей страной". А поэт Семён Кирсанов в своей корреспонденции в газету "Труд" признавался, что для описания увиденного и осмысления пройденного не хватает средств: "Еще не явился художник с даром Дорэ, поэт с гением Данте, способный явить миру чудовищный образ земли, если бы она могла быть покорена гитлеровцами. Лагери Дахау и Освенцима – только черновики, задуманного немцами. Во вселенной, устроенной на гитлеровский лад, существовал бы один закон – фантазия холодного изувера".